Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

2020年中国大陆总人口突破14亿人。巨大的人口基数,使中国依旧保持第一人口大国的地位。《续后汉书》显示,周朝初期总人口仅1360万。经过三千多年的发展,中国人口实现了剧增。

在人口发展的漫长过程中,受到什么因素影响呢?

上图_ 孔子(公元前551年9月28日―公元前479年4月11日)

先秦时期,儒家对人口倍加重视。孔子率先提出:国家“所重民、食、丧、祭。”曾子传承了孔子的思想,称:“故君子先 慎乎德,有德此有人,有人此有土,有土此有财,有财此有用。”他将人口摆在了首要位置。孟子进一步强化了人口意识,主张:“不孝有三,无后为大。”

其他有识之士同样认识到人口的重要性。墨子主张:“欲民之众,而恶其寡。”商鞅也提倡“民欲求其多,地欲求其广”的观点,在变法时,通过经济优待措施,吸引外来人口移民秦国。管仲重申“以人为本,理本则国固本乱则国危”的人口思想。在先秦诸子的影响下,汉朝以后的统治阶级始终秉持“广土众民”的思想,这为中国人口的增殖提供了理论依据。

上图_ 《农政全书》是明代徐光启创作的农书

长期以来,中国是一个以农为本的封建国家。受生产条件的制约,生产力、农业和人口之间存在着一般规律:随着生产力的发展,人口出现阶梯状循环增长。明末徐光启在《农政全书》强调:“夫谓古民多,后世之民少,必不然也。生人之率大抵三十年而加一倍,自非有大兵革则不得减。”他提出的人口规律,比欧洲的马尔萨斯《人口学原理》早了近二百年。

在古代,中国的人口增长有着“两高一低”的现象,即保持着高出生率、高死亡率和低增长率的状态。以小农经济为主的农业生产需要投入大量的劳力,而扩大再生产同样耗费更多的劳动力。因此,高出生率意味着高产出。不过,效率低下的生产力不但抵消了高出生率带来的人口红利,而且伴随着高死亡率,对人口产生负面影响。因此,在清中叶之前,中国的人口规模在6000万的框架内徘徊。

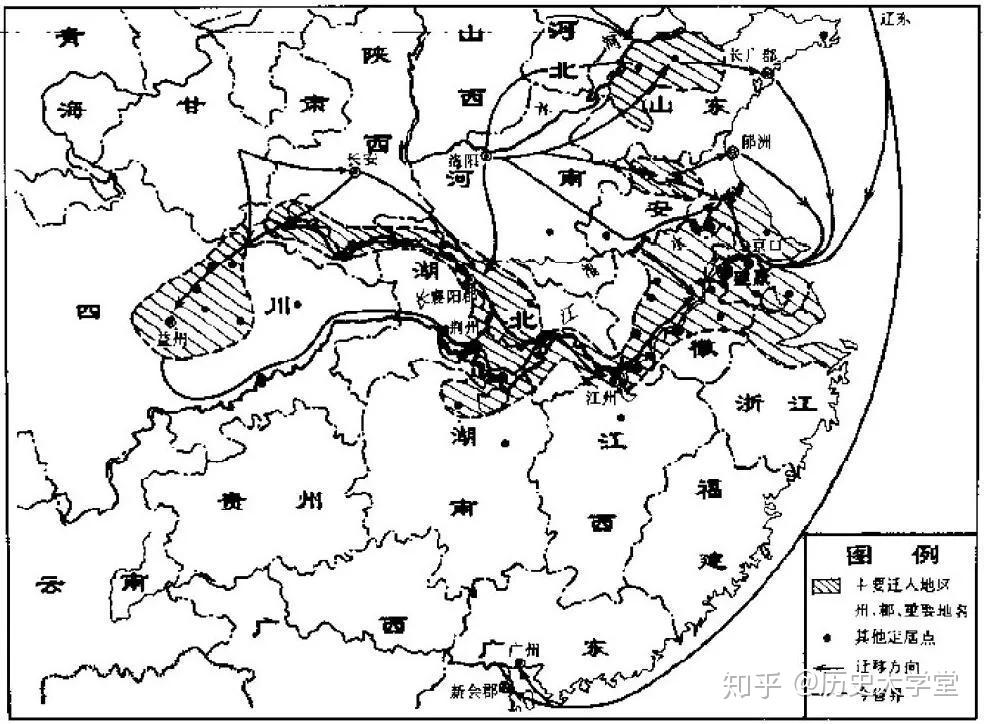

上图_ 永嘉之乱后移民南迁的路线和迁入地区的分布

农业生产方式决定土地的收获回报,农业由粗放型向集约型转变是农业发展的必由之路。集约型农业的显著特征是粮食高产。《管子》记载:“常山之东,河汝之间,…… 中年亩二石。”这一产量折合成现在的重量约为87公斤。秦汉时期的集约化农业已经相当普及,单位亩产的提高,促使西汉人口一度接近6000万。

三国魏晋时期,社会动荡,烽烟四起,农业生产重回粗放经营,人口规模随之下降。“永嘉南渡”之后,中国的经济重心逐渐由北方转向南方,集约型农业的回归,促进了隋唐经济的发展。唐天宝十三年(公元754年),人口规模膨胀至9619万人。

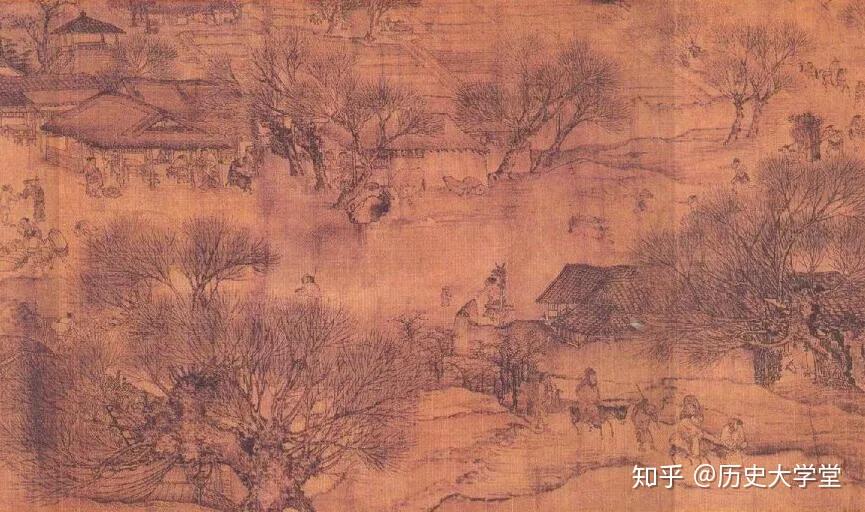

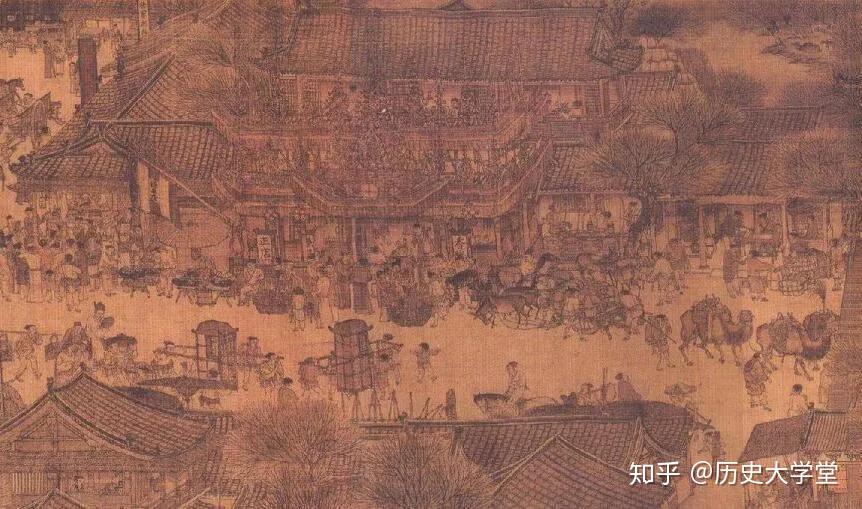

据专家考证,宋朝南北方粮食平均亩产为100公斤,两浙地区超过150公斤,太湖流域甚至达到300-350公斤的高产,由此奠定了两宋繁荣富庶的基础,北宋宣和六年(公元1124年),全国人口首次突破1.2亿。进入明清,粮食平均亩产有125公斤,北方粮食单产比两汉时期增长了62%。万历三十年(公元1602年),全国人口增长到5636万人,这一规模一直保持到清朝中叶。

上图_ 张择端 的《清明上河图》中,记录了北宋都城汴京繁荣的景象

高产粮食作物的出现,加速了人口的增加。大中祥符年间,北宋大力推广越南占城稻。它和晚稻相结合,实现了一年两熟,这也是北宋人口迅速破亿的重要因素,也奠定了“南稻北麦”的粮食格局。明嘉靖年间,玉米进入了中国,它的亩产是太湖流域水稻亩产的两倍。

万历年间,南方开始试种土豆和红薯。清乾隆年间,玉米、土豆和红薯在全国范围内广泛种植。它们具有耐旱、耐寒、耐贫瘠以及环境适应性好的特点,能够北方和西南广大山区和贫瘠的土地上种植,在取得了高产的同时,无形中扩大了人均耕地面积。

有了充足的粮食作为保障,清朝的人口数量大幅增加。乾隆六年(公元1741年),全国人口为1.3亿。道光三十年(公元1850年),人口翻了三倍,增至4.1亿。可以说,三大作物的种植,是粮食生产史上的伟大革命。

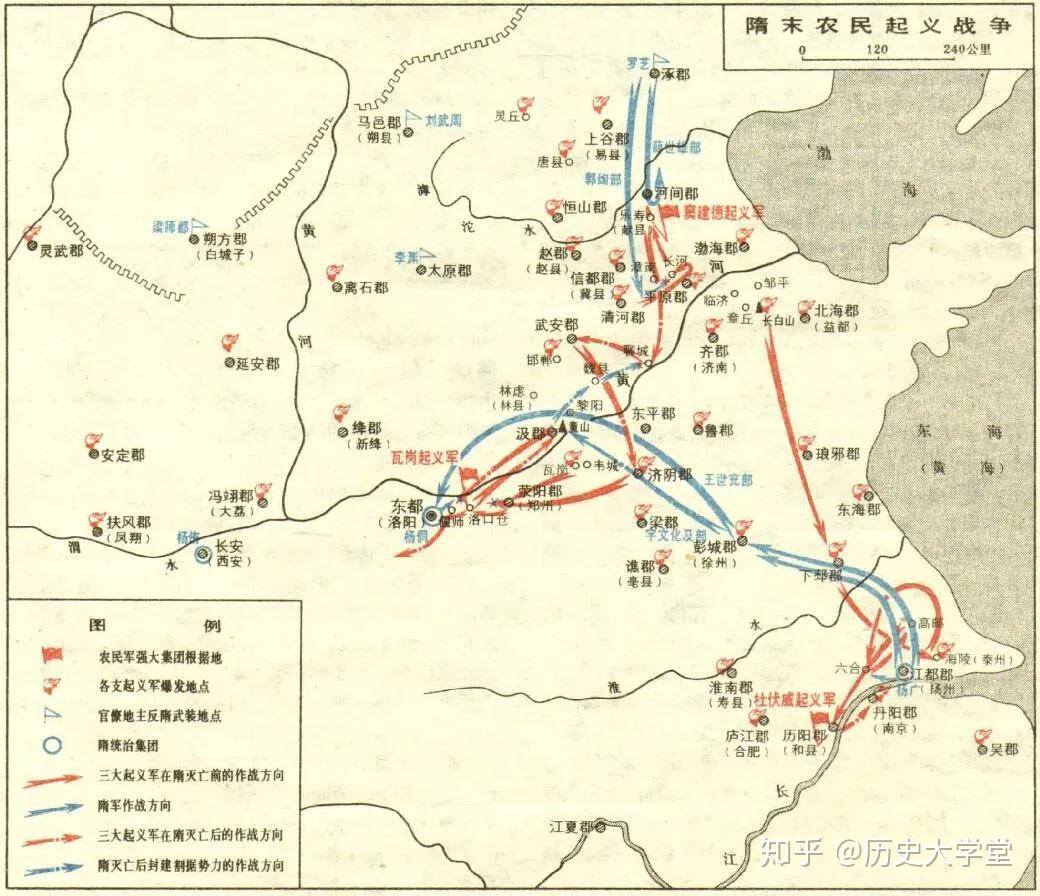

上图_ 隋末农民起义形势图

政治因素对人口数量也有巨大的影响力。公元2年,全国人口5959万,公元59年,绿林、赤眉起义遍及全国,导致人口减至2100万。隋末的农民起义,全国人口由609年的4601万跌落至唐初的1500万。“安史之乱”使盛唐的人口规模削减了三分之二,仅存1700万。

事实上,在生产力的制约下,人口的过快增长和土地的固定产出,势必造成两者关系失衡。过多的劳动力超出了农业生产的承受能力,加剧了社会冲突,激化了阶级矛盾,其后果一方面以改朝换代的形式,建立新兴政权,另一方面通过战乱造成人口锐减,协调阶级之间的关系,达成人和自然的平衡。

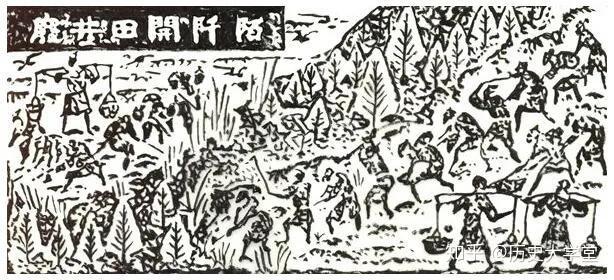

上图_ 记录商鞅变法后耕作景象的石刻

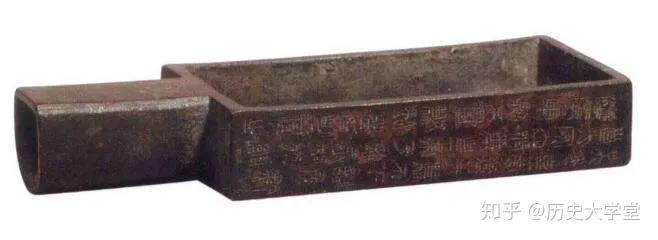

上图_ 战国商鞅方升,作为量器,它200毫升的容积是商鞅统一度量衡所规定的标准“1升” (商鞅变法的历史印证)

人口和土地之间的矛盾,促进了封建时期土地制度的完善。土地制度的进步又推动了人口数量的增长。商周时期推行的“井田制”,以“计口授田”的方式实现了公私兼顾。商鞅变法时,实行“废井田,开阡陌”的政策,充分调动农民的积极性。

随着秦汉时期土地兼并的加剧,王莽颁布了“收天下田为王田”的政策,建立以土地公有制为基础的土地分配制度。时至宋元,土地兼并再度加剧。这一矛盾延续到明末,万历四十六年( 公元1618年),在田赋和军饷的重压下,人地矛盾达到顶点。

进入清朝,朝廷大力进行税收和土地制度改革。康熙五十一年( 1712年)规定: “人口编审,按康熙五十年征粮丁册定为常额,其新增者谓之盛世滋生人丁,永不加赋。”雍正继位后,实施“摊丁入亩”的政策,将人头税和田赋合并征收,大大减轻了底层农民的负担,进一步激励了人口大幅增长。

上图_ 康熙皇帝,爱新觉罗·玄烨(1654年5月4日-1722年12月20日)

纵观中国人口的发展史,会发现人和地紧张关系贯穿始终。人口的不断增加和人均耕地的持续减少,引发了一系列尖锐的社会问题。

在清朝,农民将高产作物、土地改革、生产技术等要素投入农业生产,用最低的人均耕地,养活了最多的人口数量,支撑起一个世界上最大的、且仍在不断增长的庞大人口规模。

作者: 计白当黑 校正/编辑:莉莉丝

参考资料:《论语》、《大学》、《孟子》、《墨子》、《管子》、《商君书》、《农政全书》、《清实录》

文字由历史大学堂团队创作,配图源于网络版权归原作者所有

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/10078.html