Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

撰文:穆光宗(北京大学人口研究所教授)

全面二孩政策的实际作用并不大,因为它错过了改革释放红利的机遇

在低生育和少子化社会,年轻人口成为最重要的经济资产

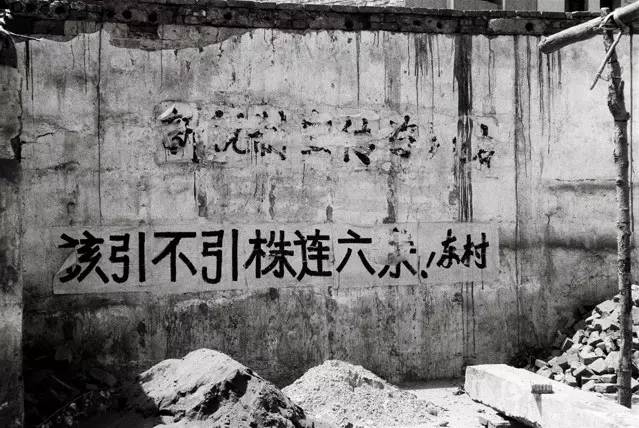

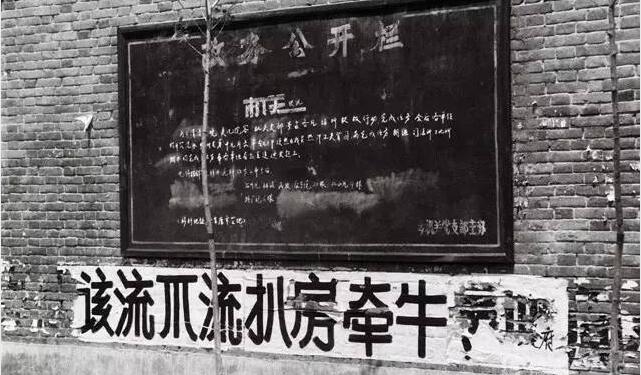

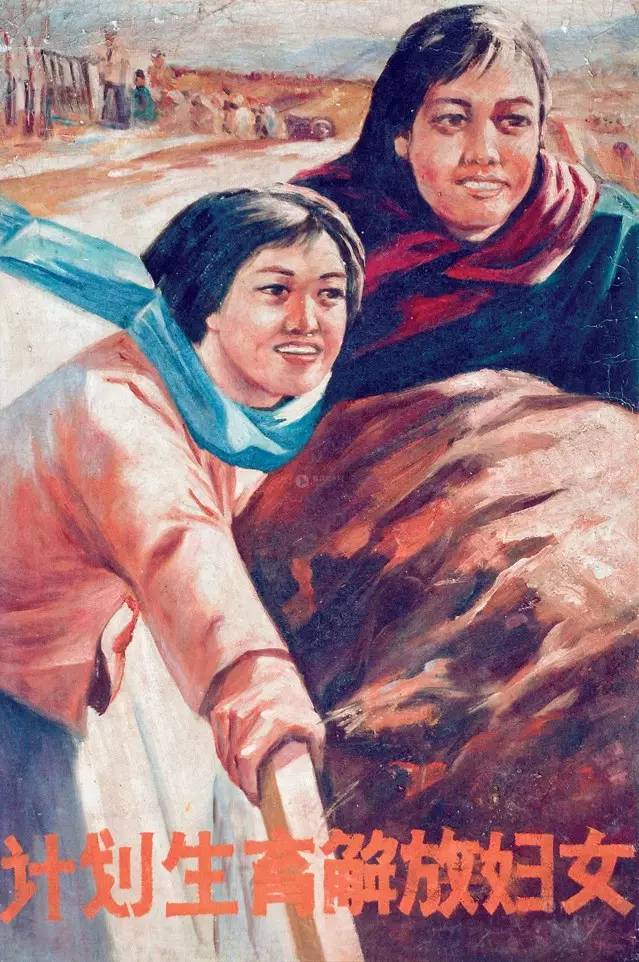

10月29日,中共十八届五中全会公报宣布,全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策,积极开展应对人口老龄化行动。1978年开始提倡、1980年开始强制推行35年之久的一胎化政策从此宣告终结,中国进入“二孩时代”。

这当然是顺民意、得民心、收民望的政策。毋庸讳言,一胎化政策带来的少子老龄化、年轻人口亏损、性别失衡、失独等弊端和忧患已经被越来越多的人所体悟和认识。实施全面二孩政策的意义高于单独二孩政策:相比于单独二孩政策,可以说是锦上添花;相对于一胎化,则起到了不使人口风险扩大、不让问题雪上加霜的作用。

不过,全面二孩政策的出台虽然废止了一胎化,但没有废止计划生育,也没有从控制人口做减法的传统人口治理思路和模式中走出来。一胎政策的影响早已产生,现在开始显化和蔓延,中国将经历痛苦的 “人口还债”时代。

全面二孩政策的实际作用并不大,因为它错过了改革释放红利的机遇。一言以蔽之,这更多是一次“名义性改革”和“迟到的改革”,本质上仍然是传统计生范畴中以限制生育为宗旨的低生育政策,70后育龄女性虽然有生育二孩愿望但因高龄怀孕风险大、精力弱、条件差错失了生育机会,基本上被阻挡在享受政策红利的大门之外,多数只是画饼充饥,过过嘴瘾而已。权利的回归不等于机会的回归。改革只是拓宽了生育权限,却并不一定把握了生育机会,要转化为响应政策的积极生育行动还需要其他三项条件的配合——生理上的生育能力、经济上的生育条件和主观上的生育意愿。

生育政策虽然放开了,受益人群看上去比单独二孩多很多,但真正拥有生育机会并付诸生育行动的却是小众人口。而且因为在大背景下中国已经形成了“低生育文化”,掉入了“超低生育陷阱”。单独二孩政策普遍“遇冷”就说明了对生育反弹的忧虑是完全多余的,昭示了中国生育危机的另一面:生育率过低而不是生育率反弹。其实,早在2000年五普时,我国总和生育率(TFR)已经低于1.3的超低水平,统计只有1.22,2010年六普时进一步下降到1.18,近年数据也在1.3左右。事实胜于雄辩,中国早已跌入了“超低生育率陷阱”,而且是“内生性意愿性低生育率陷阱”而不仅仅是“外生性政策性低生育率陷阱”。

因为错过了“70后”的黄金生育年龄战略机遇期(2000-2015年),所以期待中的“婴儿潮”恐怕将难以实现。“人口爆炸”就好像阳光灿烂前的一抹暗云,早已在1970年代就散尽,我国总和生育率(TFR)从1970年的5.81快速下降到1980年的2.24,其实1980年以后一胎化政策主推下的快速人口转变是不安全的、代价巨大甚至是得不偿失。

中国要担心的与其说是人口反弹,不如说是人口萎缩。改革开放以来,我国育龄妇女的意愿生育水平(理想子女数)已经很低,平均在1.6-1.8之间。受生育条件的限制,实际生育水平低于意愿生育水平,而且在代际人口之间不断走低。例如,80后比70后低,90后比80后低,00后比90后低。很多家庭生养孩子不仅要考虑孩子的抚养成本(特别是面临的机会成本要比以前大很多),而且要考虑赡养照顾老人的压力和自身生活水平以及生活质量下降的风险。生育理想落实到生育行动上不免困难重重。

现在新生代人口中间已经形成新的生育文化,这就是选择性独生的低生育文化,甚至不生育的丁克文化。符合单独二孩政策的目标人群大概1100多万,付诸行动的大概145万,迄今新增出生人口不到70万,与国家卫计委预估的年增200万出入很大。目前全国符合全面二孩政策条件的夫妇大约有9000多万对,其中60%育龄妇女超过35岁,40岁上下的各占一半,城乡比重差不多。无论是双独、单独和非独家庭,他们生活在相同或者相似的社会环境里,生育的高成本-低效用比较有高度的同质性,因此单独二孩抑或全面二孩政策都难免“遇冷”。

然而,根据国家卫计委预测,实施全面两孩政策之后,到2050年可增加约3000万劳动力,使老年人口占总人口比重降低2个百分点,在一定程度上减缓人口老龄化进程。全国人口峰值将因此延后2年左右,2029年达到峰值14.5亿人。新增人口进入劳动年龄后,将使经济潜在增长率提高约0.5个百分点。这种理论的推测还需要今后的实践来检验,各种指标变化的参照系在哪?但至少说明了人多负担重的观点已经在决策层逆转,中国的确需要重建大国人口观和生育观。

问题观决定治理观。中国今后面临的最大人口危机是生育的独子化和人口的少子化。由于长期计划生育的宣传和独生子女政策的推行,上亿独生子女家庭成为中国社会的主流家庭。一胎化成为生育常态,人们的观念也发生了巨变,将独生子女视为正常的和当然的选择,反而将两个孩子的家庭看成是不正常的和非常态的。在社会变迁的大背景下,生育意愿代际弱化已是规律性趋势,持续的低生育率成为大势所趋。由于低生育文化和高生育成本的共同作用,中国虽然终结了“独生子女政策”和“政策性独生子女时代”,却走不出“独生子女文化”和“选择性独生子女时代”巨大的潜在影响。

国际经验表明,在自由经济体制下,年轻人口数量与创业创新、经济发展呈正相关性。在低生育和少子化社会,年轻人口成为最重要的经济资产。年轻人口是最富朝气、活力、创造力、生产力、消费力和战斗力的人口,经济活力实际上是人口活力的反映。通过人口少子化和近年出现的经济下行关系的分析,我们可以重新发现人口的价值,重新发现年轻人的价值。

年轻人口是我们谈了很多年的人口红利的最大创造者和提供者。所谓人口红利就是人口的价值贡献,它根源于人力资源和人力资本。人力资源和人力资本得到充分开发利用才能为社会提供人口红利,人口红利有早晚、有大小,但是不会消失,这个红利主要就在年轻人口身上。

所以,中国应该欢迎而不是惧怕“婴儿潮”,并为此努力创造一切必要的养育条件。婴儿人口是人力的储备,是动力、希望和未来,人口增长意味着潜在的红利增加。在生育率持续低迷的今天,人口发展必须逆势而上,未来的繁荣就寄托在今天的新生儿身上。

标签组:[生育年龄] [中国的人口] [二孩] [独生子女]

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/15575.html