Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

杂交水稻之父、中国工程院院士袁隆平,因病医治无效,于今天下午1:07分在长沙逝世,享年91岁。在他离开的这一天,我们再次回顾他这伟大的一生、灿烂的一生、追梦的一生。

愿先生千古,永垂不朽!

01 袁隆平的一生,是步履不停的一生。

年近九旬,依然在科研一线奋斗着。仍然在在不断地学习进步,为中国乃至世界,贡献自己的力量。

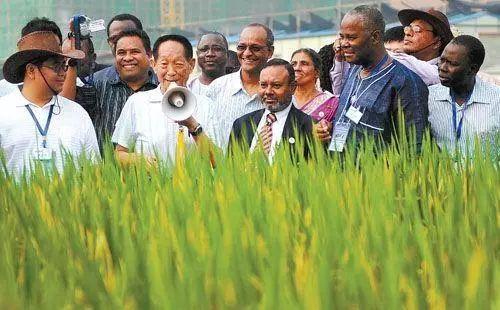

去年,他在中非农业合作发展研讨会的一段英文致辞,让无数人敬佩他的生命力。他英语流畅,在视频中表示,愿意帮助其他发展中国家研发杂交水稻,共同解决粮食短缺的问题。

要知道,在袁隆平的指导下,杂交水稻在非洲高产创下了记录,产量从每公顷3吨,变成了现在的10.8吨。这段视频下方评论里,人们的激动之情溢于言表:

“达则兼济天下,您是民族的骄傲!”“这比什么明星新闻更值得几万赞。”“可以看出来,袁老真的老啦,90岁还在忙碌,重于泰山的一生。”

编辑

是啊,九旬高龄,不论是身体还是心智能力,总比不过年轻时。可是,我们都看错袁隆平了。为了让中国水稻技术宣传到世界角落,袁老早早就苦学了英语。

他说,90岁又怎样?

袁隆平用他的一生,践行了生命不止、奋斗不息的信念。

02 袁隆平的一生,无疑是奉献的一生。

一开始研究杂交水稻的时候,袁隆平只是农校里普通的教员。他没有走父亲给的路“当大官,赚大钱”,而是把大自然作为最好的归宿。他边教课边学习,课堂外经常去田野间视察,坚信“实践是检验真理的唯一标准”。

编辑

在当时,杂交水稻是世界性难题,即使是发达国家,也没有攻下。很多人对袁隆平的研究不屑一顾,但他不服气,也不服输。他头顶烈阳,脚踩烂泥,弯着腰一颗一颗观察,最终找到了没有人见过的水稻雄性不育株。于是开始实验,出理论,写论文,多少个春秋过去,杂交水稻在他的坚持下,成为了有可能。

编辑

经过九年的艰苦努力,1973年,袁隆平成功选育了世界上第一个实用高产杂交水稻品种“南优2号。1976年起,杂交水稻在全国大面积推广应用。自此,中国人彻底摆脱了饥饿的困境。这几十年来,袁隆平没有停止研究。

他说自己有两个梦。

一个是“禾下乘凉梦”:

他曾梦见水稻如高粱一般高,穗子和扫把一样长,谷粒犹如花生米那样大,人们可以坐在稻穗之下乘凉。

如今,他正带着科研团队攻克“巨型稻”,希望3年后实现亩产千斤,这一梦想将要成真,令人欣慰。

编辑

另一个是杂交水稻覆盖全球梦:

杂交水稻走出国门始于1979年。

当时,农业部向美国西方石油公司赠送了1.5公斤杂交水稻种子。这些种子在美国种植后,比当地良种增产33%以上。

同时袁隆平的团队还开通了国际班,为80多个发展中国家培养了10000多名杂交水稻技术人员。

编辑

在袁隆平身上,我看到一个科学家的使命感:不断创造新的事物,不断追求更好的结果。不知疲倦的袁老,真的把一生都倾尽于农田了。

03 袁隆平的一生,也是朴素的一生。

良田千顷不过一日三餐,广厦万间只睡卧榻三尺。这句话用来形容袁隆平,再合适不过。

作为中国工程院院士的袁隆平,他在生活上也是非常低调简朴。他讨厌高楼大厦,住在很普通的房子里;他穿着15元一件的衬衫,100元左右的皮鞋,戴300多元的手表,开10万左右的赛欧。

袁隆平说:“我们一生有很多东西需要坚守,如果浮躁了,就难以看清事物的本来面目。有些事情,我们也要勇于放弃,必要的放弃,是另一种意义上的坚守。”

所以,这一辈子,他都坚守在农田,做好一个“农民”。下田对于老人而言,实属不易,何况是有眼疾的袁隆平。

他说,只要水稻在生长期,他就必定每天下田观察。

不管风吹雨打,不论是刚做完眼睛手术,还是肺部感染稍有好转,袁隆平在下田这件事上,有着超乎常人的坚持和执拗。

编辑

他说不出具体的原因,可能是小时候饿怕了。

上世纪五六十年代,三年的自然灾害期间,袁隆平没吃过一顿饱饭,常在梦中边吃扣肉边流口水。如今忆起往昔的苦日子,他总忍不住发出感慨:“肚子饿起来真难受啊!”

对于袁隆平而言,能吃饱饭、穿好衣,已经再好不过了。

在饱受饥寒折磨的时候,袁隆平在心里就种下了一个愿望,它稚嫩而伟大:我想让大家吃饱。

04 袁隆平的一生,也是有遗憾的一生。

袁隆平为了科研,错过了田野之外的许多瞬间:

母亲弥留之际,儿子成长的关键节点,妻子的陪伴和关爱,他几乎都没有参与其中。即使是这样鞠躬尽瘁,袁隆平依然受到无数争议。权威人士斥责他做的是“三不稻”,网民们常常一哄而上,疑心水稻的质量,羞辱他的能力和作为。

编辑

袁隆平不怕,他一直都是“好胜心”强的人,也是能完美掌控自己的人。

凡事说到做到,尽力而为,尽善尽美。在种水稻上这件事上如此,在田野之外做事也一样。

前些年,他还会和年轻人打打球,总能赢。

“年轻人不是不敢赢我,他们都想扣我。但我一到那里呢, 我就要赢。”

这次他流利的英语惊艳了人们,其实,他俄语也不差。这个“宝藏男孩”还曾荣获过武汉市游泳冠军,考入过飞行员,非常拉风。在文艺修养上,他也不差,能拉的一手好的小提琴,也会跳踢踏舞。

编辑

袁老凭着坚韧的毅力,乐观的心态,达成了一生坚守的信条:战胜饥荒,战胜争议,战胜时间,战胜一切难题。

袁隆平耗费半生的光景,实现了天下人都完成不了的梦。即使遭受的质疑很多,得到的很少。他仍然老骥伏枥,拓荒不止,奋斗终身。

编辑

袁隆平的一生,是理想照耀的一生。

为天地立心,为生民立命。为往圣继绝学,为万世开太平!

愿袁隆平的一生,继续照耀我们前行。

让一代又一代的青年,把颓靡和软弱褪去,把无知和麻木摈弃,努力做这个时代的一把火。

先生千古,永垂不朽!

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/21036.html

上一篇:纪念共和国英雄袁隆平

下一篇:国士(上篇):青年袁隆平