Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

原标题:古董承载的历史,古人超牛的作弊手段,那可一点不比现代人弱

导读:科举制度,那是中国封建社会的一大特色,别的国家没有过。而关于科举的故事,在各种文艺作品里边那也是多如牛毛,尤其是科举作弊。那么历史上的科举作弊,真的跟戏剧影视作品里边说的一样吗?

科举博物馆收藏了大量科举藏品

科举博物馆收藏了大量科举藏品

北京有一家“励志科举匾额博物馆”,里头收藏的几千件文物都跟科举有关系。我们今天就根据这些文物来了解一下科举中的作弊。

我们知道,古代科举是非常困难的。尤其是最后的会试期间,考生挺遭罪的,可是跟考上之后的荣华富贵,光宗耀祖比起来,这点罪又算得了什么?

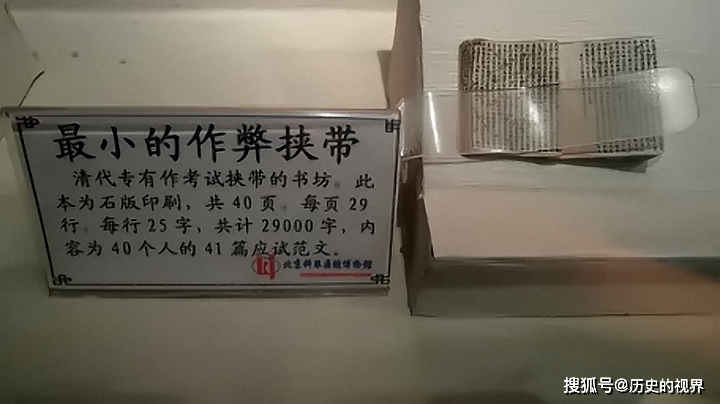

为了能考上,有人连坐牢杀头的风险都敢冒!从古代科举到今天的高考,作弊的人就没断过。博物馆里有很多比火柴盒大不了多少的小册子,您猜是用来干什么?

没错,就是当年考生用来作弊的小抄!别看他们小,你要仔细看,我的乖乖,就这点地方,竟然印了两万九千多个字,估计当时的读书人视力都不错,不然怎么能看得清楚这么小的字呢?

这还不算,还有更加先进的。很多史料里边都有记载过,明朝就有人发明一种神器,功能和现在的显影液相似。考生把作弊内容写在衣服里面,字一干什么都看不出来。作弊的时候再把药水一抹,内容又显示出来了。

科举考试考生作弊的手段,远远不止上面说到的两种。当然了,你有张良计,我有过墙梯,科举制度,那是封建王朝的根本制度之一,国家轮才大典,怎么能让作弊的人乱来呢?

古人作弊小抄,竟然印了两万多字

古人作弊小抄,竟然印了两万多字

首先,朝廷重点防止有人替考。今天的各种考试,考生都得拿出准考证才能进去,准考证上有考生的照片和其他的信息,让监考老师来判断考试的是不是考生本人。

其实,早在科举时代就已经有了准考证了。博物馆里就有明朝会试用的准考证,它的名字叫做“领卷票”,考生的姓名、籍贯、年龄、身高等信息记录在上面,监考人员核对无误之后,考生才能够进贡院领到试卷。

那么,问题来了,这领卷票上又没有考生的照片,怎么能够防止替考呢?这一点,朝廷早就想到了,考生想拿到领卷票,就得让家人邻居给自己做保。一旦发现有人替考,所有作保的人,全部都得连坐受处罚,替考的人更是会被砍头!

这么多人替你担这干系,说谁敢动替考的心思!至于对付那些夹带小抄的考生,朝廷的办法那就是重奖监考人员,同时严惩夹带者。据清史记载,乾隆年间,每次会试朝廷都会组织士兵,对全体考生的号舍进行突击搜查,每找出一名打小抄的考生,士兵就能得到二两赏银。

二两银子是什么概念?这么说吧,当时足够普通人家一个月的伙食费了。有这么重的奖励的刺激,你说士兵们会马虎吗?再小的夹带都逃不出士兵的搜查。

作弊的考生就惨了,按规定要带着50斤重的枷板,站在贡院门口示众,时间长达30天,身子要是单薄一点,估计小命难保。

古代科举用于识别考生身份的领卷票

古代科举用于识别考生身份的领卷票

考场里边作弊容易查,但是考场外的作弊,想杜绝可就难了,那么科举史上都有哪些考场外的作弊呢?最常见的手段,那就是考生花钱买通考官,提前得到试题。有钱能使鬼推磨,甚至磨推鬼。面对白花花的银子,银子是白的,眼睛是红的。总有一些考官会经不起诱惑,冒险泄露考题。

这种事,如果双方保密工作做得好,很难被发现。不过,一旦败露,那就是一场塌天大祸!清朝顺治14年会试,就有几个考生买通考官。结果被人举报,从考官到考生一共七人被斩首示众,108人流放关外,200多人被杖责。这一年的会试成绩也全部作废,顺治皇帝亲自出题重新又考了一遍。

然而,让朝廷更为头疼的还是另外一种舞弊形式,什么呢?冒籍。什么叫冒籍?用今天的话来说就是高考移民。我们知道每年高考各省的分数线是不一样的,考同样的分数,有的省能够上重点,有的省却只能读专科。

于是,有人就钻了这里头的空子,比如说江西的分数线就比广东要高,有江西的高中生就通过各种关系,在高考之前把自己的户口迁到广东,在广东参加高考。

这么一来,他考个好学校的把握就大多了,这样的人就被称之为高考移民。而同样的问题在科举时代也存在,尤其是乡试。因为各地的经济人口,读书风气是不一样的,考上举人的难易程度也不同!

顺治14年会试舞弊案牵扯很大,导致重考

顺治14年会试舞弊案牵扯很大,导致重考

古人又不比今天的人笨,有空子也一样会钻。比如说唐朝著名的大诗人白居易,人送外号“诗魔”,他就钻过这样的空子,当过高考移民。

白居易家在陕西,按照规定得在陕西参加乡试。可是陕西当年什么地方,天子脚下,人才济济的,堂堂的白大诗人,在陕西连考三次,愣是没能考上。怎么办呢?

这个时候白居易的叔叔,正好调到了安徽宣州当官。安徽现在学霸多,当年学霸可少,竞争相对来说肯定没有陕西那么激烈。于是在叔叔的运作之下,白居易把户口迁到了宣州。果不其然,到宣州一考就考上了!

像白居易这样的做法,那就称之为冒籍,科举制度不允许的。但比起其他作弊手段,这个更不好处理,你总不能规定全国人口都不许迁户口吧?

结果,就连会试这样的全国统考,都免不了被冒籍困扰!话说大明朝洪武30年的会试,朝廷一共录取了52名进士,人数不是问题,问题是这52名进士全部来自南方各省,北方这么多个省竟然一个都没有。

白居易就是古代科举移民中的一位

白居易就是古代科举移民中的一位

怎么会这样?难道这年的主考官是南方人,录取的时候循私舞弊吗?关照自己的老乡吗?事后一查,这是跟考官没有半点关系,真正的原因很简单,当时中国的经济中心是在南方,尤其是江苏浙江一代。老百姓生活富裕,读书的风气就盛。

大家都读书,学霸自然就出的多。而北方历经连年的战乱,老百姓肚子都吃不饱,哪还有多少人专心读书?读书人少,哪来的学霸。于是乎,就出现了南方考生碾压北方考生的情况。

按说,这样的结果是没问题的,择优录取很公平嘛。可是北方人不干的那都是大明朝的子孙,官都让南方人当了我们北方人还活不活了?要我们造反得了,反正也没官做!

闹到最后,还是皇帝朱元璋出来说了话,“你们别争了,咱们重新考一次,南方和北方各省分开录取,两边都能够出进士,这总行了吧”,这就是科举史上著名的“南北榜”事件。

朱元璋的这个办法,让北方各省消停了下来。可是南方的读书人就郁闷了。名额就这么多,成绩差的北方人能考上,我成绩更好,我南方人考不上了,说好的公平公正呢?干脆我也当一回北方人得了。

朱元璋对南北榜事件的处理,导致科举移民

朱元璋对南北榜事件的处理,导致科举移民

后来,不少南方考生就想方设法把户口迁到北方,也当起了高考移民,又闹出了不少纠纷。一直到了清朝,冒籍的问题都还在困扰着朝廷。

比如说,清朝收复台湾之后,朝廷对参加科举的台湾考生,搞了一点优惠政策,就是不管成绩好坏,保证每十个参加会试的台湾考生里边,至少有一个会被录取为进士。

这个政策的出发点原本是挺好的,一来,它能够提高孤悬海外多年的台湾百姓读书的兴趣,加快与大陆的融合;二来朝廷也确实需要大批熟悉台湾情况本地官员。

可是,又有人钻了政策的空子,明明不是台湾人,也千方百计冒籍到台湾,就是为了能占便宜。总之一句话,从古到今任何考试都没有绝对的公平。

但就总体而言,科举考试还是公平的,能被录取的绝大多数确实是有才华的精英。这些精英都得到了进士的头衔儿,所有的进士还要参加最后一次考试,那就是由皇帝亲自主持的殿试,科举之路才算走到了终点,最终金榜题名!

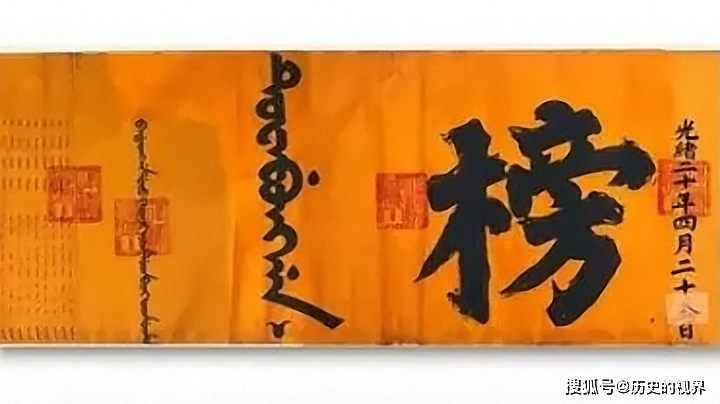

科举博物馆里收藏的金榜

科举博物馆里收藏的金榜

金榜题名这个词咱们经常说,可是真正的金榜长什么样,估计很多人就不知道了。科举博物馆里边就收藏着一张光绪三十年,也就是公元1904年殿试之后发的金榜,这也是中国科举史上最后的一张金榜。

榜上的第一,一甲第一名,也就是咱们通常说的状元,名字叫做刘春霖。此人大名鼎鼎了,很多人都知道。而第二名和第三名也就是所谓的榜眼和探花,名字分别叫朱汝珍和商衍鎏。这几个学霸今天都不算太出名,因为属于他们的时代已经结束了。

就在第二年,光绪皇帝下旨废除科举考试,延续了1300多年的科举制度,终于走到了尽头。

有人做过统计,从隋炀帝开科取士,历朝历代一共录取了10万多名进士,大多数进士都是平民出身。所以,科举制度打破了世家大族对国家权力的垄断,提高官员素质,维护社会稳定,作出了巨大的贡献。

但是,科举考试埋头古代圣贤文章,忽视自然科学,不管世界文明潮流,也为中国后来在科技与经济上的落后埋下了祸端。今天咱们回顾历史,得出的还是那个结论,任何事物只有与时俱进,才能立于不败之地!

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/32119.html