Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

原标题:金小贝:由河南高考被实名举报说起:古代是如何惩治科考舞弊的?

平生知心者 屈指能几人

文:金小贝

近日,河南四名考生家长实名举报河南高考,滥用职权高考舞弊、高考试卷偷梁换柱致使河南考生录取无望大学梦碎引发舆论关注。

事情的真相到底如何,有待监察机关进一步调查,相信一定会给各位家长一个公正的判决。

在这里,小贝和大家一起来复习一下古代的科举制度,以及古代是如何对待科考舞弊案的。

一、谁发明了科举制度

中国古代科举制度最早起源于隋代。

隋朝统一全国后,为了适应封建经济和政治关系的发展变化,为了扩大封建统治阶级参与政权的要求,加强中央集权,于是把选拔官吏的权力收归中央,用科举制代替九品中正制。

到了唐朝武则天时期,科举制度已经成为一项基本国策。

这实在是一个极大的进步,因为,从此后,决策、管理乃至军权,不再只归贵族所有。只要努力,布衣子弟也能平步青云,高高地爬上荣耀之巅。

寒门也能出贵子。我们应该感谢隋朝统治者,不管他们是不是出于私心。

二、古人的考场

唐宋时虽有科举,但录取名额十分少,一科往往只取几十人。

到了明朝,科举制度开始发扬光大。也许是因为朱元璋自己文化水平不高,所以他就更重视国家知识分子的数量。

自洪武三年(1370)年起老朱开始实行扩招,洪武十七年(1384)又规定每三年举行一次,从此至清末成为定制。

考试的程序分为地方考试(院试)、省级考试(乡试)和中央考试(会试和殿试)。

古代的考试可不像我们现代考试的考场,空间大,光线亮,门窗多,外面有警察保护,给你送个准考证啥的,你妈还拿着大西瓜老冰棍在等你。

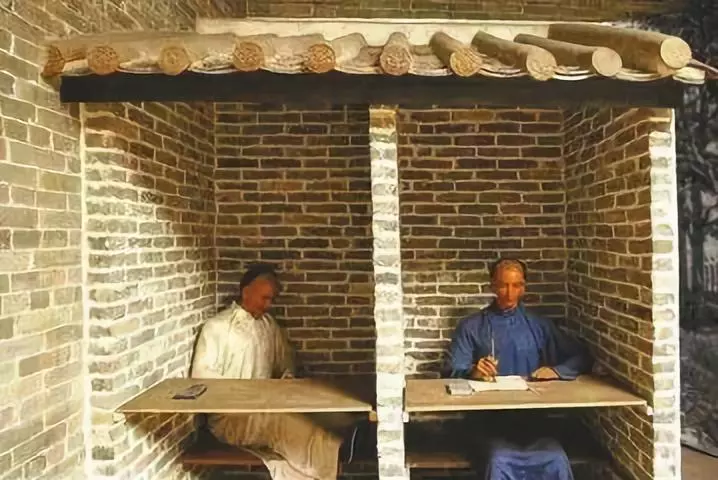

古代科举考试时的考场环境与现在相比,简直就像牢房。

以明朝为例。明朝时期的考场叫作贡院,贡院里不是一个个座位,而是成千上万个房间,都是单间,这种单间叫号房,很小,长五尺,宽四尺,高八尺,按照换算,一尺等于33.33厘米,那就是大约长1米65,宽1米32,高2米64。

古代参加考试的都是男性,身高应该大多都不会低于1米65,躺下来都不能伸直身子,只能蜷缩着,可见当时的考场很小。

考生进去前,要先搜身,只能带着书具和灯具,每人发三根蜡烛,其他的东西一律没收。

进去之后,号房立马关闭上锁,考生就在里面答题,晚上在里面睡觉。

由于房间狭小,加上还有一些其他物品,睡觉的时候一般都是蜷缩着睡,要多难受有多难受。

但是就在这样艰苦的环境下,一盏孤灯,无尽孤寂,明朝的学子考生满怀着报国的理想,做官的渴望,用坚强的毅力写出无数妙笔生花的文章,可敬可佩。

三、古人作弊手法大全

“十年寒窗无人问,一举成名天下知”,科举制度作为封建社会普通学子成名登科的唯一途径,一旦及第,则日月变幻,山川变色,所以就引得不少人敢于科场作弊,冒险一搏。

古代的科举考试将作弊在当时现有的条件下发挥到了淋漓尽致。

经历史研究,古代科举开始作弊主要分为:夹带小抄、贿赂考官、替考三种方式。

夹带小抄,具体可参考周星驰主演的电影,里面的夹小抄功夫已经出神入化。

朝廷为了防止考生夹带小抄,考生都是经搜身后,方可携带笔墨、卧具、餐食进入号房。

中国古代科举考试一千三百年历史,贿赂考官现象一直存在。

为了防止主考官营私舞弊,与考生内外串通,朝廷实行锁院制度。锁院期间,考官以及考务人员不得会见亲朋好友,也不得与贡院外有书信来往。

除了锁院制度,宋朝开始实行密封制度和誊抄,从很大程度上防止了考官舞弊。

所谓誊抄,就是考生答完题后,再由专人把考生答案誊抄一遍,以免阅卷人员认出自己学生的字迹。因为当时很多考生在考试之前,就有了些名气,或者已与当朝官员有了交情。而考场阅卷人员大多由当朝官员担任。

这个规定在历史上还闹出了一次误会。

苏轼当年在考试时,阅卷人员正是大名鼎鼎的欧阳修。他在审批卷子的时候被苏轼华丽绝赞的文风所倾倒,很想点选这篇文章为第一,但他觉得此文很像门生曾巩所写,怕落人口实,所以最后评了第二。

发榜的时候,欧阳修才知道文章作者是苏轼,后悔不已。

而替考,就不再论述,一看便知。

四、考场作弊的案例

最后,让我们一起来关注本文最主要的内容。

不管官场如何腐败,皇帝本人对科考舞弊都是零容忍态度,毕竟,聚天下英才而用之,是每个皇帝的心愿。

传说当年唐太宗看到考生鱼贯而入试时,兴奋地说:“天下英才尽入吾綔中矣。”

一旦发现作弊,舞弊者所受到的惩罚都非常严厉。

明清之时,考生科场作弊,统统取消资格;已考中的则取消名额,“执送刑部问”甚至“禁锢终身”。

考官没有尽责导致考生“冒籍”、“冒名”成功,轻者降级调用,重者革职查办,直至流放、问斩。

顺治十四(1657)年,顺天考场爆发大型科场舞弊案。

主考官李振邺、张我朴等人公开受贿,致众议沸腾,考生集体到文庙哭庙。

刑科任克溥上疏:“北闱榜发之后,途谣巷议,到处都有不满怨言(可见自古防民之口就甚于防川),此中弊窦甚多。”

吏部﹑都察院会审,审出李振邺赃证有据;吏科给事中(行使稽查六部职责的官员)陆贻吉与居间博士蔡元禧﹑进士项绍芳以及行贿中试举人田耜﹑邬作霖等舞弊属实。

7人俱立斩,家产籍没,另有108人流徙宁古塔。

宁古塔,听起来好像一座塔,事实上和塔并没什么关系,可不是让你来这里旅游观光的。

宁古塔地处我国东北边地,气候恶劣,人烟荒芜,除了宁古塔附近有些人,其他地方连个人影子都没有,到处都是森林、沼泽和野兽,就是让你跑都跑不了。

影响较大的还有康熙五十年的江南乡试案。

中试者多为扬州盐商子弟(典型的当今富二代)而被质疑,其中吴泌﹑程光奎等人文理不通,舆论大哗。

结果涉案的两江总督噶礼、江苏巡抚张伯行被解任;副主考赵晋与同考官王曰俞﹑方名私受贿赂,斩立决;吴泌﹑程光奎等均绞监候(死刑,监禁等候再审);主考左必蕃失察革职。

咸丰八年的戊午顺天乡试案:主考官大学士柏葰听从家人嘱托而替人换卷,副主考程庭桂之子程炳采收受关节条子,交家人带入场内。

结果5人先后被斩,数十人被流徙﹑革职﹑降级调用﹑罚俸。柏葰成了清代科场案中唯一被斩处的一品大员,也是科举史上死于科场案的职位最高的官员。

五、科场舞弊处罚措施总结

按情节轻重划分:

轻的,驱除考场,永不录用,以下三代不得科考。

一般的,打板子,充军发配。

重的,上至主考,下至士子,杀头灭族。

不管是古代的科举还是现代的高考,都是为国求贤的重要途径。

考场舞弊,不但毁了青年学子的前途,更是毁了国家兴盛的前途,是误国误民的行为,其危害程度不亚于通敌叛国。

对于这样的卑劣行径,一定要严肃查处,严厉惩罚,千万不要寒了天下学子的心,误了国家的前途。

如果河南这次高考舞弊案属实,一定要严惩不怠!

本文参考资料:

《明史》

《明朝那些事儿》

大家都关注下我的搜狐号

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/32142.html