Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

王文娟,越剧表演艺术家,国家一级演员。1926年12月出生于浙江嵊县。王文娟是越剧“王派艺术”创始人,她戏路宽广,在不同时期创造了各种不同的舞台形象。在表演上善于描摹人物神态、传达内心感情,素有“性格演员”之称;其唱腔情真意切,运腔平缓委婉,深藏一种内在的力量。其饰演的代表作品和人物有:《追鱼》中的鲤鱼精、《则天皇帝》中的武则天、《红楼梦》中的林黛玉、《忠魂曲》中的杨开慧、《西园记》中的王玉真、《孟丽君》中的孟丽君等等。

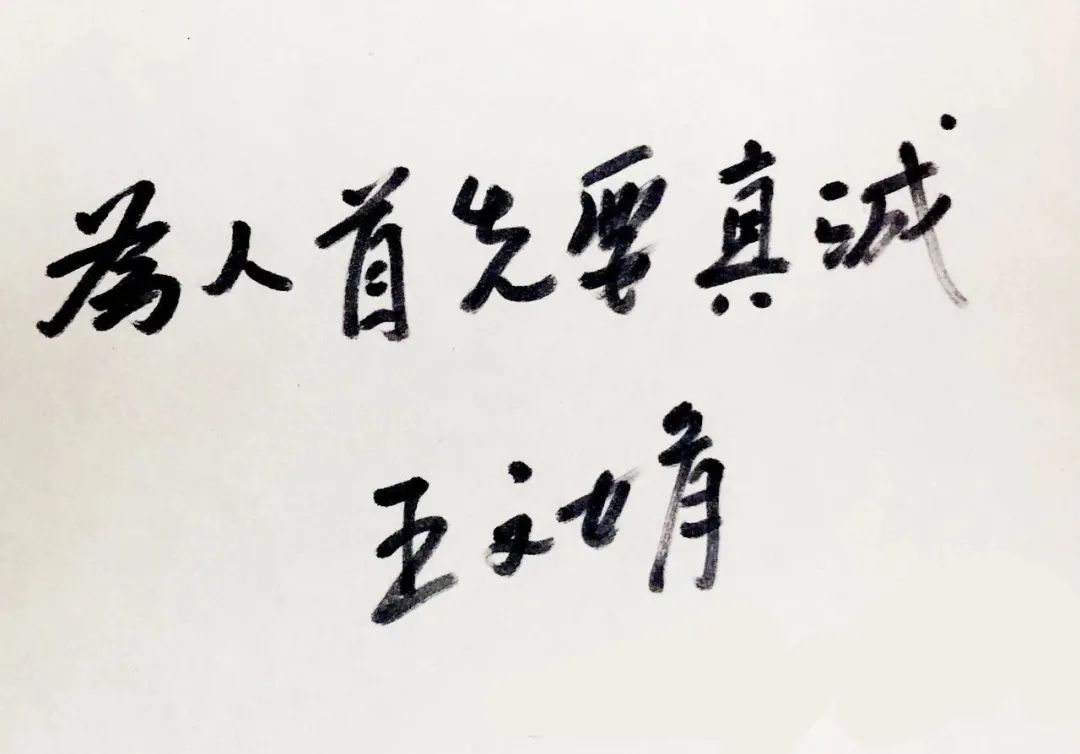

王文娟,越剧表演艺术家,国家一级演员。1926年12月出生于浙江嵊县。王文娟是越剧“王派艺术”创始人,她戏路宽广,在不同时期创造了各种不同的舞台形象。在表演上善于描摹人物神态、传达内心感情,素有“性格演员”之称;其唱腔情真意切,运腔平缓委婉,深藏一种内在的力量。其饰演的代表作品和人物有:《追鱼》中的鲤鱼精、《则天皇帝》中的武则天、《红楼梦》中的林黛玉、《忠魂曲》中的杨开慧、《西园记》中的王玉真、《孟丽君》中的孟丽君等等。 在王老师家卧室的门口处,挂着一张很大的纸,是她用毛笔写的“核心阅读”,内容是习近平总书记关于优秀作品的指示,“写在纸上,记在心上。每天走过都可以读一读”。王老师认真地说:“我们要努力创作思想精深、艺术精湛、制作精良的‘三精’作品。这一点,过去、现在、将来都将永远是文艺人不变的‘初心’,永远的使命。越剧是草根文化,它的特性就是从群众中来,到群众中去。所以我们要始终扎根人民群众,为人民大众服务。”

在王老师家卧室的门口处,挂着一张很大的纸,是她用毛笔写的“核心阅读”,内容是习近平总书记关于优秀作品的指示,“写在纸上,记在心上。每天走过都可以读一读”。王老师认真地说:“我们要努力创作思想精深、艺术精湛、制作精良的‘三精’作品。这一点,过去、现在、将来都将永远是文艺人不变的‘初心’,永远的使命。越剧是草根文化,它的特性就是从群众中来,到群众中去。所以我们要始终扎根人民群众,为人民大众服务。”

王老师家沙发旁摆放着奖杯、荣誉证书,其中包括上海白玉兰戏剧表演艺术奖"终身成就奖"奖杯和上海市文学艺术界联合会第八届荣誉委员证书。

走进王文娟老师的家,我们见识了她所谓的“笨功夫”,也明白了她人生信条中所谓的“简单”,那也是一种“纯粹”与“痴迷”。正如她所言:“如果算是侥幸有所成就的话,只不过是这一辈子没有太多杂念,把有限的能力,全部投入到演戏这一件事情上而已,只不过是在人生道路面临选择时,始终遵循内心的声音。” 外婆家所在的后山镇是一个有四五百户人家的大乡镇,当时,女子越剧第一代演员施银花、屠杏花、赵瑞花、沈兴妹等已经唱红,被请到后山镇来演“的笃戏”。她们坐着轿子,风头十足。每逢戏班有演出,外婆都要接母亲回去看戏,母亲也总是会抱上我一起去。从抱在怀里到坐在母亲膝上,再到自己爬到高凳上看戏,我成了一个不折不扣的小戏迷。——王文娟

外婆家所在的后山镇是一个有四五百户人家的大乡镇,当时,女子越剧第一代演员施银花、屠杏花、赵瑞花、沈兴妹等已经唱红,被请到后山镇来演“的笃戏”。她们坐着轿子,风头十足。每逢戏班有演出,外婆都要接母亲回去看戏,母亲也总是会抱上我一起去。从抱在怀里到坐在母亲膝上,再到自己爬到高凳上看戏,我成了一个不折不扣的小戏迷。——王文娟 我在练功上不敢有丝毫懈怠,心里只有一个念头,就是一定要争气,把戏学好。同伴小姐妹外出游玩时,我常独自留在后台琢磨剧情唱词,戏散场后,别人忙着卸妆,我却带妆上台走台步,练甩发、跪行。——王文娟

我在练功上不敢有丝毫懈怠,心里只有一个念头,就是一定要争气,把戏学好。同伴小姐妹外出游玩时,我常独自留在后台琢磨剧情唱词,戏散场后,别人忙着卸妆,我却带妆上台走台步,练甩发、跪行。——王文娟

王文娟上世纪四五十年代剧照。

关注度不断上升,随之而来的压力也更大了,必须付出更多的努力和汗水。每天的日程排得满满的,早上练唱练功,下午和晚上两场演出,日夜两场之间排新戏,演完夜场去电台做宣传,回家后还要读剧本至深夜。——王文娟

第三次文代会期间,王文娟与梅兰芳、常香玉合影。

对于每天来看戏的观众,只有保持剧目的丰富多样才有吸引力。编导善于为演员“量身写戏”,选择题材时,他们考虑的不仅是剧情,还有演员的特长、时事的呼应以及观众的喜好等因素。我一直认为,一个剧团的独特艺术个性和风格,才是立足市场的根本所在。——王文娟

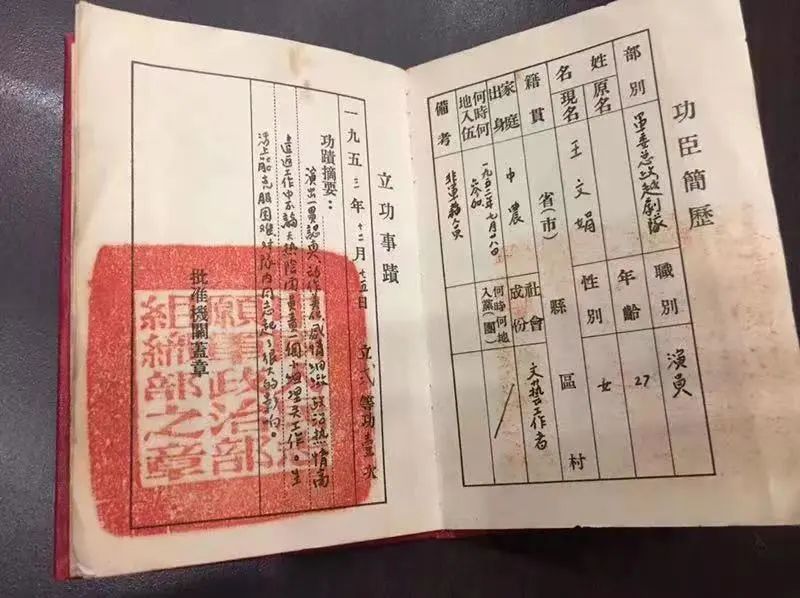

1953年王文娟作为总政越剧队演员到朝鲜慰问演出。

战地姐妹花在朝鲜合影。

在前线,王文娟和徐玉兰获得了二等功和朝鲜三级勋章。

1953年4月到年底,我在朝鲜生活了八个多月。八个月的时光不算长,八个月得到的锻炼和提高,却叫我一生难忘!那时对于生死的确没有考虑太多,在那个激情年代里,高涨的爱国热情和内心的荣耀感,冲淡了对死亡的恐惧。这段经历对我来讲终身难忘,让我懂得了人为什么活着、怎样活着才是有意义有价值的。经历过战场硝烟,解放后参加了学习班后,学戏演戏的动机不再是单纯为了给“小家”赚钱,而是为人民大众这个“大家”服务。——王文娟 在《焚稿》这场戏的表演处理上,要解决一个矛盾,即是一方面要表现出黛玉在病中形体的软弱不堪,另一方面又要表现出她有起有伏而又一阵高于一阵的愤激情绪。遇到人物感情非常激动的地方,就不能因表现病态而妨害表现感情。在说白、唱词的语气运用上也是如此,在同时表现感情与病态时就必须两者兼顾,不能兼顾时就不妨着重于感情的一面。——王文娟

在《焚稿》这场戏的表演处理上,要解决一个矛盾,即是一方面要表现出黛玉在病中形体的软弱不堪,另一方面又要表现出她有起有伏而又一阵高于一阵的愤激情绪。遇到人物感情非常激动的地方,就不能因表现病态而妨害表现感情。在说白、唱词的语气运用上也是如此,在同时表现感情与病态时就必须两者兼顾,不能兼顾时就不妨着重于感情的一面。——王文娟

《追鱼》中王文娟饰演的鲤鱼精。

《则天皇帝》剧照,王文娟饰演武则天。

我喜欢尝试不同类型的角色,创作过程本身充满了乐趣,对自己的表演也是一种突破。演员的表演是给别人看的,不是给别人猜的。要让观众看得懂,在不脱离人物思想感情的前提下用戏曲的手法夸张地表达出来。技巧和唱腔一样,都应该是服务于人物的,脱离了人物,就成了纯粹的炫技,再好再漂亮的技巧都应该舍去。——王文娟

在王文娟老师家中的电视机柜的一角,摆放着王老师与先生孙道临的合影。

两人合作戏曲电视剧《孟丽君》。

我们大多时候只能晚上在僻静的马路散散步,公众场合也不可能去,像逛街、看电影、吃饭这样的安排便很少有。每次两人一直走到深夜,他送我回家,到了门口却又不走,我说,那我送你,于是两人折回到武康路,到了公寓门口,他说,还是我送你吧。就这样绕着武康路,华山路、湖南路、淮海路兜兜转转,最终还是他送我回到家。这样的“十八相送”,是我们恋爱时最常见的“保留节目”。——王文娟

红楼越剧团成立后,王文娟与学生们合影(1986年)。

很多人心里苦闷,渴望改革,但又害怕失去现在拥有的,害怕失去安稳——但哪里有舒舒服服的改革呢?只要自身努力进取,决策能够尊重艺术,尊重市场,耐心培育市场,越剧依然会重新获得生机和活力。有时候我们以为自己是走在一条平稳大道上,但走到后面,没路了;有时候呢,以为自己走的是荒芜小路,走到后来却踏上了康庄大道。——王文娟

2006年“天上掉下个林妹妹”专场演出、2016年“千里共婵娟——全明星版王派越剧专场”。

我认为,唱腔设计与单纯的音乐创作不同,应该以准确传递人物感情为最高目的。而在实践中,我们常常发现,最直指人心的唱腔往往来自简洁朴实的处理。在表演上,我的最大体会就是,要讲究表演的格调,处处为塑造人物性格服务,演戏不能太满,太满时要学会精炼,空白多时则要学会填满,要懂得疏与密的关系。——王文娟

荣获第七届上海文学艺术奖“终身成就奖”。

戏曲是传承的艺术,是一代代人经过传承积累下来的。像《梁祝》《盘夫索夫》《碧玉簪》等这些经典越剧剧目,都是经过我们的先辈、师长不断磨炼才保存下来的。我一直在想,我年纪大了,趁身体还能折腾,把艺术记录下来,让后辈借鉴。——王文娟 王文娟老师,一路走好!

王文娟老师,一路走好!标签组:[王文娟] [古装剧] [上海越剧] [追鱼] [孟丽君]

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/50399.html