Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

南宋第五位皇帝宋理宗赵昀,生前在位四十余年,虽未能扭转南宋积贫积弱的局面,但其身后事却因一场惊世骇俗的陵墓盗掘案,成为历史上极具悲剧色彩的篇章。其头骨历经百年颠沛流离,最终得以安葬,这段故事不仅折射出元朝统治者的残暴,更见证了明朝对汉家文化的尊崇。

一、陵墓盗掘:头骨被制成“嘎巴拉碗”的屈辱开端

1264年,宋理宗病逝于临安,葬于绍兴永穆陵。为防尸体腐坏,棺椁内注入大量水银,使其遗体得以保存完好。然而,这一“保护措施”却成为其死后惨遭凌辱的导火索。

1285年,元朝江南释教都总统杨琏真迦(藏传佛教僧人)在丞相桑哥支持下,率部盗掘南宋皇陵。据《元史·释老传》记载,杨琏真迦“悉掘徽宗以下诸陵,攫取金宝,裒帝后遗骨,瘗于杭之故宫,筑浮屠其上,名曰镇南”。当打开宋理宗棺椁时,一股白气冲出,尸体因水银浸泡仍栩栩如生。杨琏真迦为取其口中夜明珠,竟将尸体倒悬于树,沥干水银三日,最终割下头颅,命人制成“嘎巴拉碗”——一种藏传佛教密宗法器,用于灌顶仪式。

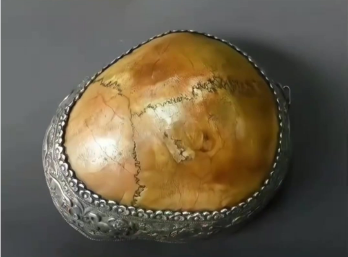

这一行为源于西夏传统:得帝王头骨可厌胜驱邪、招福致富。杨琏真迦将宋理宗头骨镶银涂漆,制成酒器,随身携带,甚至在宴会上公然使用,以炫耀其“战利品”。元朝皇帝忽必烈得知后,将此物收入宫中,作为镇压江南士人的象征。

二、百年流转:从元宫到明廷的沧桑变迁

宋理宗头骨在元朝宫廷中“服役”长达84年。期间,它见证了元朝对江南的残酷统治,也承载着汉人士大夫的屈辱与愤怒。直至1368年,朱元璋推翻元朝,建立明朝,这段历史才迎来转折。

据《明史·危素传》记载,朱元璋攻占元大都后,召见元朝旧臣危素。危素曾在元廷宴会上目睹宋理宗头骨酒器,此时便向朱元璋详述宋陵浩劫经过。朱元璋听后长叹:“宋南渡诸君无犬失德,与元又非世仇,元既乘其弱并取之,何乃复纵奸人肆酷如是耶?”随即命丞相李善长全力寻找头骨下落。

经多方查访,明军最终在北平僧人汝纳手中寻得头骨。朱元璋下令将其暂厝于南京高座寺西北,并于洪武二年(1369年)重新修复宋六陵,将宋理宗头骨葬回永穆陵原址。为表尊崇,朱元璋还为每座陵墓立碑,派守陵人,并划定陵区禁伐范围。至此,宋理宗头骨结束了百年漂泊,回归故土。

三、历史追问:头骨为何能保存百年?

宋理宗头骨历经104年仍保存完好,这一现象引发后世诸多猜测。结合史料与考古学知识,其保存原因可归结为三点:

制作工艺的特殊性:嘎巴拉碗的制作需将颅骨内外打磨光滑,周边镶嵌金银,并配以顶盖与底座。这种工艺不仅赋予头骨宗教仪式的神圣性,更通过金属包裹隔绝空气,延缓骨骼氧化。元朝工匠在制作时,可能还采用了防腐处理,进一步增强其耐久性。

使用环境的封闭性:头骨制成后,长期存放于元朝宫廷,避免了自然环境的侵蚀。元朝灭亡后,它虽几经辗转,但始终被视为珍贵物品,未遭随意丢弃或破坏。

文化象征的特殊性:作为镇压江南的“法器”,头骨被赋予政治与宗教双重意义。元朝统治者需通过其展示权力,明朝则需通过归还头骨彰显正统性,这种文化价值使其得以被精心保存。

四、历史回响:头骨背后的民族记忆

宋理宗头骨的遭遇,是南宋灭亡后汉人遭遇的缩影。杨琏真迦盗掘皇陵、毁尸灭骨的行为,不仅是对逝者的亵渎,更是对汉人文化的践踏。而朱元璋归还头骨、修复宋陵的举措,则体现了明朝对汉家正统的继承与对民族尊严的维护。

清代文人王居琼曾游历宋理宗永穆陵,目睹陵园荒草丛生,挥笔写下《穆陵行》一诗,其中“黑龙断首作饮器,百年枯骨却南返”一句,正是对这段历史的深刻概括。如今,宋六陵仅存古松数株,但宋理宗头骨的故事,仍作为民族记忆的一部分,提醒后人铭记历史、珍视和平。

标签组:

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/156606.html