Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

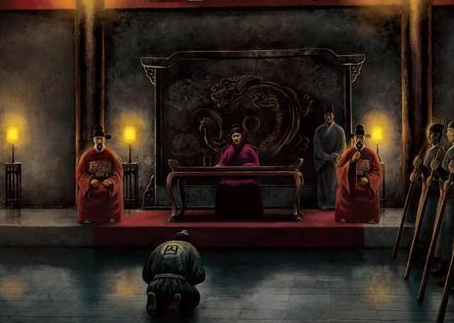

在明代复杂的政治生态中,特务机构始终是皇权与官僚集团角力的关键工具。当锦衣卫、东厂、西厂构成的特务网络已无法满足统治需求时,明武宗朱厚照于正德三年(1508年)八月设立的“内行厂”,以超越前代的监察权限与血腥手段,成为明代特务政治的巅峰之作。

一、设立背景:皇权与厂卫的权力裂变

明代特务机构的演变始终围绕皇权集中展开。朱元璋设立锦衣卫以监视百官,朱棣创建东厂制衡锦衣卫,成化年间汪直掌西厂时甚至突破司法程序,形成“逮捕、审理、判决、处决”一条龙体系。然而,至正德初年,传统厂卫体系已出现结构性矛盾:

内阁与厂卫的合流:孝宗时期形成的“君臣共治”模式,在武宗继位后引发权力反弹。内阁联合司礼监王岳等厂卫势力,试图清除以刘瑾为首的“八虎”宦官集团,虽遭反制,但暴露出厂卫系统可能倒向文官集团的风险。

既有机构的失控:东厂、西厂虽由宦官掌控,但其权力基础仍依赖皇权授权。当武宗试图通过恢复西厂制衡东厂时,发现两厂均存在“不受控”倾向,亟需一个完全忠诚于皇帝的直属机构。

刘瑾的权力野心:作为武宗潜邸旧人,刘瑾深谙“以皇权为后盾”的生存法则。他借机提出设立内行厂,既满足武宗加强皇权的需求,又为自己构建了超越东西厂的权力平台。

二、组织架构:凌驾于厂卫之上的“特务之巅”

内行厂的设立标志着明代特务政治的异化。其核心特征体现在:

超规格的监察权:内行厂不仅监察民间隐事,更将锦衣卫、东厂、西厂纳入监督范围。刘瑾通过“厂中厂”模式,构建起“皇帝—内行厂—其他厂卫”的垂直管理体系,彻底打破原有权力平衡。

严酷的司法手段:内行厂沿用西厂“一条龙”司法模式,但用刑更甚。据《明史》记载,其官校“横暴酷烈,人皆凛凛”,发明“弹琵琶”“抽肠”等酷刑,制造了大量冤案。

短暂的存续时间:内行厂仅存在两年(1508—1510年),却引发朝野震动。正德五年(1510年),安化王朱寘鐇叛乱,御史杨一清借平叛之机联合太监张永扳倒刘瑾,内行厂随之废除。

三、历史影响:皇权扩张的双刃剑

内行厂的兴衰折射出明代皇权政治的深层矛盾:

宦官权力的畸形膨胀:刘瑾通过内行厂集行政权与司法权于一身,被时人称为“站皇帝”,其权势远超王振、汪直等前辈。这种“以家奴治天下”的模式,虽短期内强化皇权,却导致政治生态恶化,加速了明朝中后期的统治危机。

厂卫体系的自我毁灭:内行厂的设立打破了厂卫间的制衡关系,引发连锁反应。西厂因失去存在价值于正德五年被废,锦衣卫逐渐退化为东厂的附庸,明代特务政治由此陷入“设立—失控—废除”的恶性循环。

文官集团的反弹:内行厂倒台后,文官集团借“刘瑾案”展开政治清算,导致武宗后期朝政陷入“皇帝—宦官—文官”的三方混战。这种权力真空状态,为后续魏忠贤等权阉的崛起埋下伏笔。

四、历史镜鉴:特务政治的现代启示

内行厂的兴亡史,为理解专制政体下的权力运作提供了典型样本:

监督机制的异化:当监督机构失去外部制衡时,必然走向权力滥用。内行厂对厂卫的“监督”,本质是皇权通过分化瓦解实现绝对控制,最终导致系统性腐败。

短期效益与长期代价:武宗设立内行厂虽短期内压制了反对势力,却透支了朝廷公信力。其废除后,明代特务机构再未恢复往日威势,反映出暴力统治的不可持续性。

制度设计的悖论:明代特务政治的演变表明,任何试图通过扩大特务权力来巩固统治的尝试,最终都会陷入“权力扩张—失控—崩溃”的循环。这一规律在古今中外的专制政体中具有普遍性。

内行厂如同一面镜子,映照出皇权专制下人性与制度的双重困境。当权力失去约束时,即便以“忠君”为名,也难免沦为少数人谋取私利的工具。这段历史,至今仍值得深思。

标签组:

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/158821.html

下一篇:辛芷蕾刚拿影后,就摊上事了?