Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

南京秦淮河畔的江南贡院,是目前保存最完好的古代科举考场。

北京孔庙进士题名碑

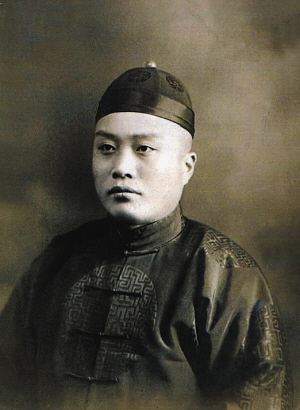

末代状元刘春霖

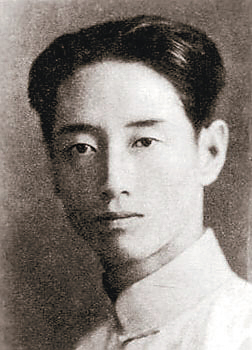

民国年间的高考考生臧克家。

高考是人生的一次重大转折,不仅牵动着千千万万父母和孩子的心,也备受国人的瞩目。每逢这个时节,不管是局内人还是局外人,都会不约而同地说起“今年高考如何如何”之类的话题,高考在中国已成为一场全民的盛筵。

其实类似于高考的这种人才选拔制度在中国历史上源远流长,从古代的科举考试到晚清民国时期的大学招生,无不昭显着今天高考的影子,它们之间也有着千丝万缕的关联与传承。

科举:古代的高考

科举制是中国历代王朝通过考试选拔官员的一种制度,从隋代开始实行,至清光绪三十一年(1905年)废止,共经历了1300余年。由于科举制度与今天的高考在某些方面有些类似,故也有“古代的高考”之称。

科举考试制度自隋唐至两宋,都没有很大的变动,到了明清时期才有所变化。史学家钱穆在《中国历代政治得失》中说:“唐宋两代的考试,由民间先在地方政府呈报,由地方送上中央,这些人就叫进士。考取后称进士及第。譬如你是山东人,便向山东省政府报名,他把你送到中央,你就是山东省进士。考试录取,就叫进士及第。因此主要的考试只有一次。到了明代,殆因报考的人数更多了,才分成几次考。”明清时期正式的科举考试分为四级,即府县考、乡试、会试和殿试。

首先是府县考试,录取了叫入学,又叫县学生,就是人们常说的秀才,是科举功名中最低级的一等。

乡试一般每三年在各省省城举行一次,由于是在秋季举行,所以又称秋闱。参加乡试的是秀才,乡试考中后称为举人,第一名称为解元。读书人中举后就有了做官的资格,所以被人们称作“老爷”。“范进中举”是人们熟悉的一个文学故事,出自长篇讽刺小说《儒林外史》,小说对范进中举绘声绘色的描写有助于我们了解古代乡试的情形。

会试在乡试后的第二年春天在京城举行,所以会试又称为春闱。参加会试的是举人,取中后称为贡士,第一名称为会元。

殿试是皇帝主试的考试,参加殿试的是贡士,取中后统称为进士。殿试分三甲录取,第一甲赐进士及第,第二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身。第一甲录取三名,第一名称状元,第二名称榜眼,第三名称探花。

关于中国历史上的第一位状元究竟是谁众说纷纭,没有准确的说法,最后一位状元是清光绪三十年(1904年)甲辰科状元刘春霖。刘春霖考中状元后的第二年,清廷即下令停止科举,他也因此成为中国历史上的最后一名状元,所以他经常自嘲说是“最后人中第一人”。据说刘春霖开始并不是状元,第一名叫朱汝珍,广东人。当时慈禧太后垂帘听政,她对广东人有偏见,认为梁启超、孙中山这些广东人喜欢造反,所以觉得朱汝珍不可靠;再者她还觉得朱汝珍这个名字里边有一个珍妃的“珍”字,慈禧最讨厌珍妃,所以决定把朱换掉。后来慈禧看到刘春霖,认为这个名字很吉利,于是便把他取为第一名———当然,这只是野史传闻,正史中并无类似的记载。

状元一般授翰林院修撰,榜眼、探花授儒林院编修,其他进士擅长文学书法者授为庶吉士,入翰林院学习,其余的分别授为各部主事和知县等,正式进入了仕途。在北京孔庙院内,今天仍然竖立着元、明、清三朝的进士题名碑,学者姜鸣在《天公不语对枯棋》中对其有一段精彩描述:“这里有3座元碑,77座明碑,118座清碑,记载了600多年中中榜的5万数千名进士的姓名、籍贯及考试名次。它是古代知识分子孜孜矻矻、宵衣旰食、皓首穷经地拼搏奋斗,终于通过国家级考试,晋身上流士大夫阶层的象征,是胜利者的丰碑。”

贡院:古代的高考考场

科举考试的考场叫做贡院,明清时期规模最大的就是北京贡院和江南贡院。

北京贡院既是全国会试的考场,也是顺天府(今北京地区)乡试的地方。乡试每三年一次,农历八月九日、十二日、十五日,共三场,每场三天。全国的会试科考也是三年一次,农历二月九日、十二日、十五日,三场,每场也是三天。考生进入考场后,马上锁上门,考生每人一间考棚、一盆炭火、一支蜡烛,吃住都在考棚里。

明清时期,北京贡院里的监考非常严格,要求“片纸只字皆不得带入试场”,进贡院大门时,要进行严格的搜查。乾隆帝曾下诏详细限定考生带入场内的各式物品规格,如砚台、木炭、糕点的大小厚度,水壶、烛台的用料,毛笔、篮子的款式,防止考生作弊。如果发现有人作弊,则送刑部严办。但即使如此,考场作弊还是屡禁不止,几年前在苏州发现了一本清代考生的作弊书,厚度0.4厘米,仅有半个巴掌大,竟有9万字的内容,一粒米就能遮住6个字。

科举制度废除后,北京贡院建筑另作他用,今天古考场的踪迹已经难觅,只为后人留下了“贡院街”的地名。

江南贡院位于南京秦淮河畔,迄今已有800余年的历史,是目前保存最完好的科举考场。江南贡院始于南宋,明初定都南京后,苏皖两省乡试及全国性的会试均在此举行。清初江苏、安徽两省合称江南省,南京成为江南地区的政治、经济和文化中心,贡院也仍为江南乡试场所,与北京贡院齐名,分别被称为“南闱”和“北闱”。

据史料记载,有清一代江南贡院共举办过112次乡试,在此中举又在京城中状元者,江苏49人,安徽9人,共58人,占全国112个状元总数中的51.78%。光绪时期的帝师翁同龢、近代著名实业家张謇等都是在江南贡院脱颖而出走向全国的。

1905年9月2日,袁世凯、张之洞奏请立停科举,清廷诏准自1906年开始,科举考试一律停止,各省岁科考试亦即停止,江南贡院从此闲置不用。1918年,当时的江苏和安徽两省经过协商,决定拆除贡院辟为市场,仅留明远楼、衡鉴堂及号舍若干间。国民党统治时期此处为南京市政府所在地,抗战期间又被汪伪政权行政院及最高法院占用。1989年,一座以反映中国科举历史为主要内容的专业博物馆———江南贡院历史陈列馆在其原址诞生,馆内珍藏了一大批珍贵历史文物,充分展现了中国悠久的科举文化。

民国时期的高考试题

民国年间的大学一般都是独立招生,与今天的自主招生有些相像,这种情况下,各大学都是自主命题,所以当时的高考试题也是形形色色,五花八门。

1932年清华大学的国文试题并不难,但其中有一道怪题“对对子”,上联是“孙行者”,要求考生对下联。“孙行者”大家都熟悉,可让大伙对对联,就有点难为这些中学生了。据说后来只有三人答对了,他们对的是“胡适之”,“孙”对“胡”(猢狲),“行”对“适”,“者”对“之”,答案用的是胡适的名字,十分有趣,大大出乎出题者的意料。

这道怪题的“始作俑者”是清华大学教授陈寅恪,陈寅恪是中国现代最负盛名的历史学家、古典文学研究家和语言学家,时任清华大学国学院导师,与梁启超、王国维、赵元任并称四大国学导师。当时人们都认为“孙行者”的标准答案就是“胡适之”,而且还都以为是陈寅恪有意为之,目的就是调侃一下好友胡适。其实陈寅恪拟定的答案是“王引之”(清代学者)和“祖冲之”,也确实没有调侃胡适的意思。

陈寅恪如此出题肯定有他自己的道理,但社会舆论对于这种考试方式却不是十分理解,当时中国的中小学教育已推行白话文十余年之久,尽管社会上坚持使用文言者还不少,但作为整体的教育体制而言,白话文已占据了主流地位,“对对子”在当时的正规学校教育中已销声匿迹多年。所以人们普遍认为陈寅恪此举是有意复古开倒车,甚至还有人将这次考试当作笑谈,所以以后“对对子”这种考试形式再没有应用,更没有推广。

1930年国立青岛大学(今山东大学前身)成立后第一次招生,国文考试有两个题目,一是《你为什么投考青岛大学?》,一是《杂感》,两题任选一道。山东诸城籍考生臧克家两题都做了,他写的《杂感》只有三句话:“人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看作幻光,谁便沉入了无边的苦海!”这三句杂感虽然短小却饱含哲理,后来臧克家在回忆文章中说:“它是我尝尽了人生的苦味,从中熔炼出来的哲理,也是我在政治大革命失败之后,极端苦痛而又不甘心落寞的一种无可奈何的悲痛消沉心情的结晶。”青岛大学国文系主任闻一多对此极为欣赏,从中看到了臧克家的内心世界,于是便给判了98分的高分,将数学考试吃了“鸭蛋”的臧克家录入青大。据说当年闻一多报考清华时,也是其他学科成绩平平,唯独作文为主考老师欣赏,今天看来,闻一多这次破格录取臧克家,多少也有些惺惺相惜的意思。

1946年西南联大北返,北大、清华和南开三校联合招生,其国文试题可以说是简单至极,让人看了有不可思议之感。题目共两道,一是作文:学校与社会;二是解释成语:指日可待、变本加厉、隔岸观火、息息相关。

看着这些当年的老试题,我想每一个人都会感慨良久,与这些简洁、精炼的试题相比,如今那些动辄长达十余页、似是而非的考试题目相比照,究竟哪一种更接近我们教育的初衷呢?众所周知,民国是中国历史上有名的乱世,但同时也是一个大师辈出的时代,那个时期大多学者文人的道德文章至今仍令我们怀念不已,之所以如此,我想这与当时那种独特的教育理念和教育方式不无关系。

标签组:[高考]

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/32197.html

上一篇:“史上最严”高考如何保障公平?