Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

(来源:天津市河东区文化和旅游局)

原标题:常态化防控:共话“文博好故事”

疫情就是命令,防控就是责任!习近平总书记强调,在新冠肺炎疫情防控斗争中,我们弘扬社会主义核心价值观,全国各族人民风雨同舟、和衷共济,爱国主义、集体主义、社会主义精神广为弘扬,涌现出大批英雄模范,铸就起团结一心、众志成城的强大精神防线,充分展示了加强社会主义精神文明建设、弘扬社会主义核心价值观的重大意义,充分展示了中华优秀传统文化的强大力量。

“文”能保文物,“武”能战疫情!广大文博人和各大博物馆(纪念馆)积极行动起来,做到了“下沉”第一线织密防控网、线上送服务闭馆不闭展、凝心聚力中爱心大接力,为打赢新冠肺炎疫情防控人民战争、总体战、阻击战贡献了文博力量。随着疫情防控形势的好转特别是进入防控常态化,博物馆陆续恢复开放,与热情的观众“久别”重逢,在进一步做好疫情防控工作的同时加强管理、优化服务。今天是“国际博物馆日”,本版特邀请部分博物馆和观众、专家,共话疫情常态化防控下的“文博好故事”。

走进重启的博物馆

国家博物馆:打包好展送给观众

每日限流:3000人

“隻立千古——《红楼梦》文化展”现场 刘海红 摄

硬核防控:制定一系列行之有效的工作预案和处理突发事件应急预案,采取全员实名、限量预约、总量控制、分时限流措施,减少人员聚集,严格落实入馆必检的工作流程。

特色服务:观众提前预约进入国博享受“VVIP”观展待遇,线上线下好展打包送给观众。今年5月1日,国博恢复开馆后,基本陈列、专题展览和临时展览三大系列共17个展览均向公众开放,年前推出的临时展览延长展期;开展大量信息采集工作,“云上展览”方面取得突破,设置直播、好课、虚拟展厅,上线“奇妙漫游云逛展”,推出VR视频讲解、三维文物展示、展馆虚拟漫游等。

南京博物院:过一个不一样的“5·18”

每日限流:5000人

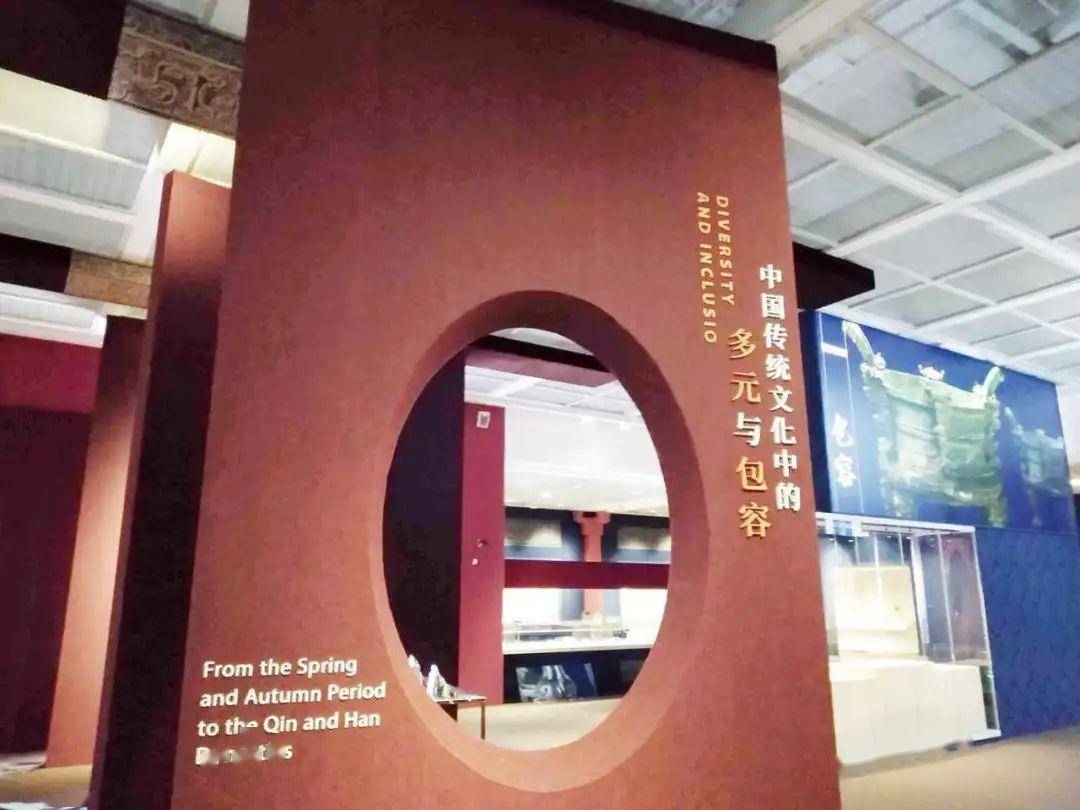

“融·合:从春秋到秦汉——中华传统文化中的多元与包容”展 王 炜 摄

硬核防控:实行“全员预约机制”,疫情期间只接受散客预约,门票按上下午限流(上午2500人、下午2500人)。观众须在安检处出示“苏康码”或“宁归来”与身份证,检测体温、安检物品、戴口罩方能通过安检入内参观。未佩戴口罩或有发热、咳嗽等症状的观众,不能进入展厅。

特色服务:今年“国际博物馆日”全国主会场活动花落南京博物院,兵马俑、王子午鼎、错银铜双翼神兽……南京博物院携手全国8座博物馆,数百件文物荟萃 “融·合:从春秋到秦汉——中华传统文化中的多元与包容”特展,并作为全国博物馆展览云直播活动的首个直播项目于5月18日启动;举办“致力于平等的博物馆:多元和包容”主旨论坛、“青年视角——多元和包容的博物馆”论坛、博物馆文创产品开发论坛;推出“为国宝代言”活动、“《博物馆在移动》5·18文创节”和主题为“中华文化的性格”的博物馆奇妙夜活动。

武汉市中山舰博物馆:为明天收藏今天

每日限流:500人

武汉市中山舰博物馆的工作人员在做开馆准备

硬核防控:武汉封城期间,闭馆不停工,馆内安防、水电、环境消杀、文物保管等应急措施全面跟进;5月18日恢复开馆后按照疫情常态化防控要求升级各项安全制度,落实检查馆内防风防电措施和消防安全措施,所有在馆工作人员每日测量体温,场馆环境全面消杀,确保正常工作运行达到无菌、无安全隐患、无事故。

特色服务:“为明天收藏今天”——武汉市中山舰博物馆在疫情期间征集与战疫相关物品,恢复开馆后联合湖北省博物馆举办“珍贵的实物 永远的纪念——见证武汉战疫 博物馆在行动”活动,通过线下展览和线上直播,展示英雄城市的战疫风采和文博人的担当,还将分批次展出6000多件馆藏文物,让观众线上感受文物的昨天、线下探索历史的明天。

四川博物院:文物传情,科技贴心

每日限流:2000人

四川博物院疫情期间推出的AR公益明信片

硬核防控:联合媒体通过各种平台发布博物馆展讯、线上活动、开放信息、参观须知等;充分利用文物资源设计发布抗击疫情主题鲜明、设计创意独特的10余张“抗疫文物海报”,在成都市6500余辆公交车上展示,并在北京红楼橱窗展出;制定常态化防控方案,为公众提供更安全的参观环境。

特色服务:推出“彩绘地中海:一座古城的文明与幻想”“蜀地海关 守关护宝——成都海关查获文物特展”;举办“见字如面 文物传情”AR公益明信片创意活动,明信片采用AR技术让文物“活化”,扫描明信片上的二维码,可欣赏由“战国牛鼠纹铜矛”演绎的妙趣横生的动画,活动现场加盖“见字如面 文物传情”专属印戳留念。

观众点评

错峰限流预约很安心

刘女士(北京)

中国国家博物馆“五一”起恢复开放,能来参观真的很开心!国博真的好大哦!文物瑰宝太多了,一天的时间也只够走马观花,强烈建议租一台语音导览机,参观起来更有头绪、收获更大。国博内除了提供免费的直饮水,还设置了饮食空间、休闲中心、咖啡厅等,服务比较到位,不用背着大包小包来。一定要提前几天预约,每天限流3000人相对原来每天3万人的日均流量,还是限制了不少;入馆时要出示身份证、健康码,还要配合测体温。实施错峰限流预约,虽然程序上比以前复杂了,但疫情防控措施越严格,观众才会越放心。参观环境更好了,参观体验更棒了,这样的“打卡”之旅我喜欢。

博物馆需要精细化管理和服务

王子明(陕西西安)

陕西历史博物馆免费不免票,可以通过博物馆官网或微信公众号预约,去之前建议看看纪录片《国家宝藏》,先了解馆内的“镇馆之宝”,再现场参观,体验真的不一样。出于防控疫情的考虑,现在陕西历史博物馆也实行限流预约参观,有助于引导观众增强防疫、个人防护和文明参观意识。随着全民文明素质的提高和文化自信的增强,博物馆越来越热是大势所趋,馆方在管理和服务上必须动更多脑筋、下更大功夫。抗击疫情对博物馆而言,是提高管理智能化、展陈科技化、服务人性化等的良好契机。这期间的开放举措效果应及时评估总结,推出更精细化的管理和服务,毕竟观众还是喜欢更好的参观环境和服务。

期待增添更多“路径指引”

付天慧(上海)

足不出户,预约先行,这是眼下参观博物馆头一条,出行前要查看相关参观提示,安排好行程。现在各大博物馆有很多线上服务,比如线上地图、线上语音导览,在参观前一定要找一找,能大大提高、改善参观效率和体验。其实,国家二级以上博物馆一般比较大,一天可能逛不完,如果增添更多的路线指引,对我这种“路痴”,十分必要。比如,可以在地面上用不同颜色的线条,标示出适合不同人群的参观路线,可以设置家庭路线、专业路线、儿童参观路线等,会使参观更有针对性和秩序。此外,还可以利用AR技术开发增强现实的参观路径指引,辅以文物藏品的实时介绍、历史动画演示,那就太酷啦!

专家见解

用心沟通,“云端”精彩

宋向光

新冠肺炎疫情对文博行业的影响不可小觑,公众对博物馆的价值和功用有了新认识。博物馆作为一种文化载体,在疫情期间不仅满足了人们的文化需求,还带来了心理慰藉。“云展览”和“家里的博物馆”让许多人了解国家历史、民族文化,增强了认同感,支持人们习惯应对突发事件所需的行为方式,激励人们在困难条件下保持积极的心态,也开启了博物馆与观众新的沟通方式。

保障人民群众的公共文化权益是博物馆的重要使命。新冠肺炎疫情袭来,文博机构的应对实践再次说明,作为公共文化服务机构的博物馆可以有更多担当和作为。博物馆在做好自身防护和社区防护的同时,根据疫情防控进程,注重公众心理状态,组织积极健康的文化活动,利用可通达公众的传播媒介,构建起心理疏导、增强文化自信的良好平台。

发生突发重大公共卫生事件,博物馆需要制定特殊时期的社会文化保障和传播沟通计划,明确服务目的、工作原则、服务人群、内容定位、沟通方式、沟通策略等基本原则,根据博物馆资源条件组织实施。

疫情防控期间的网络环境及移动社交平台生态与疫情之前显著不同,博物馆需研究疫情期间移动终端用户的行为方式和需求,及时调整沟通方法。疫情防控期间,移动终端用户的目的、行为、心态与需求具有新的特点,居家防控的人们依赖手机获取信息和相互联系,更为频繁地“刷屏”。这为博物馆与移动终端用户沟通、建立点对点的联系、扩大受众提供了良机,线上展览和服务会更受欢迎,突破技术瓶颈、优化线上参观和服务体验是一定要做的。

为实现与民众的良好沟通,博物馆制作不一样的文化节目是良好抓手。在疫情防控原则指导下,基于博物馆的藏品和科研成果,满足受众在特定时期对信息、知识、情感的需求。考虑到疫情防控的地域性和阶段性特点,以及博物馆文化节目制作的特点,这些节目的内容繁简不同,呈现形式也会多种多样,如数字化展览、在线解说等视频类节目,或者文物解读、博物馆知识等音频类节目。

博物馆文化节目应体现信息科学真实、注重心理疏导、态度正面积极等原则,根据疫情防控不同阶段公众心理变化,保证博物馆传播信息简洁,多分享“干货”。这一过程中,博物馆要注意使用有效的沟通策略,使博物馆的良好意愿为受众所理解,使博物馆的文化服务发挥积极作用。

疫情防控期间博物馆与公众构建的新型沟通方式,发挥了积极的社会服务和社会保障作用,人们更重视博物馆的社区服务功能,博物馆也更珍视公众对博物馆的信任。如今,作为公共文化服务机构的博物馆要面向更广泛多元的受众,了解人们对博物馆的多样化需求,总结疫情防控期间与公众沟通的成功经验,使博物馆与公众的沟通更贴合当下,为人们的福祉和文博事业发展提供积极支持。(作者系北京大学考古文博学院教授)

(统稿: 刘海红、程晓刚 采写: 薛帅、刘海红、王炜、王雪娟)

来源:中国文化报

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/17871.html