Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

5月22日13点07分,解决半个中国温饱问题的老人走了。

被誉为“杂交水稻之父”的袁隆平,曾做过一个“禾下乘凉梦”。

在梦中,他曾梦见水稻比高粱还高,杆子比扫帚还长,稻谷比花生还大,那是他见过的最美好的风景。

但你知道,袁隆平的这个梦,是谁种下的吗?

袁隆平在他亲自作词、送给妈妈的歌曲《我有一个梦》中,就曾动情地表白过:

就是母亲华静赋予了袁隆平最宝贵的美德和信仰,像春风化雨一般滋养了他的一生。

袁隆平给大众的印象就是农民,但其实他的家世很好。

他从小到大都是学霸+文艺小王子,多才多艺,性格散漫天真。

去年,高龄的袁隆平还多次因为用流利的英文致辞而登上热搜,惊艳了大众。

很少人知道,袁隆平的英语就是母亲华静亲自教的。

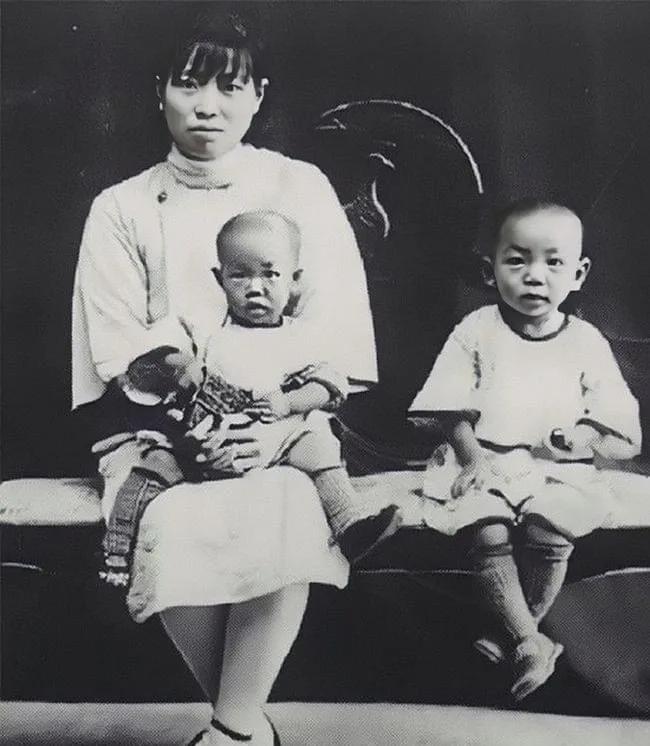

母亲华静,怀中的是袁隆平

1902年,华静出生于江苏扬州的一个富商家庭,家境非常殷实。

从小,华静就被送去英国人办的教会学校读书,学习西方礼仪和文化艺术,掌握了一口流利的英语,是当时少有的知识女性。

毕业后,华静也成为一名英语老师,并认识了毕业于东南大学、任校长的袁兴烈,也就是袁隆平的父亲,两人坠入爱河后就很快结婚了。

1930年,袁家迎来了第二个孩子。

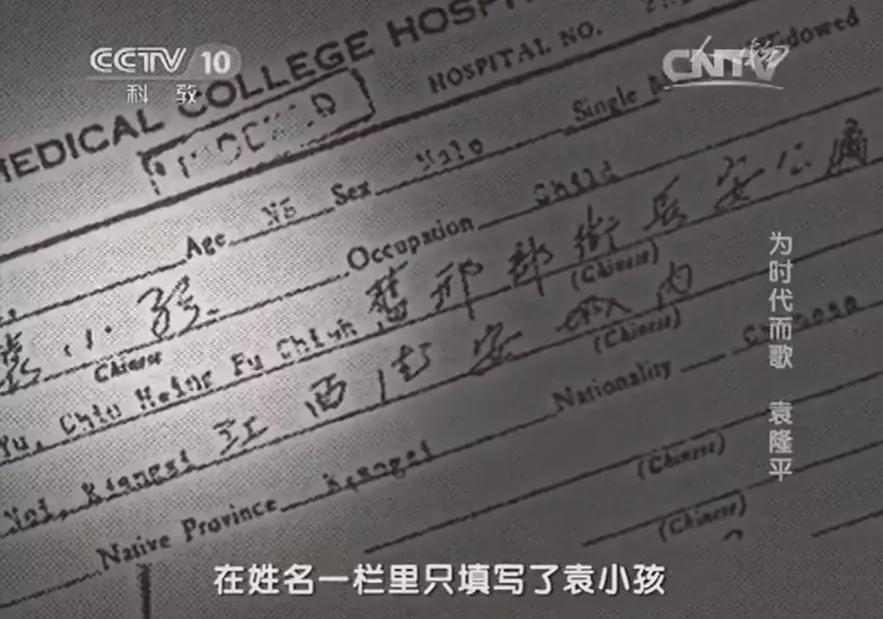

这对年轻的父母也许是还没想好名字,出生单上的姓名栏只写了“袁小孩”,这个孩子就是袁隆平。

值得一提的是,当时接生袁隆平的就是被誉为“万婴之母”的林巧稚医生。

一代伟人接生未来的伟人,这或许就是命运的安排。在那个战火纷飞、动乱不安的年代,袁兴烈和华静不得不带着全家辗转多地生活。

从北平到汉口,从桃源到重庆,无论如何日子过得再颠簸流离,华静都没有让孩子们停止读书,坚持让他们接受系统的现代教育。

袁隆平年幼的时候,华静就会给他讲哲人尼采的思想,会引用西方《圣经》里的故事为孩子答疑解惑,让袁隆平了解世界多元化的价值观,培养孩子宽阔的视野。

他常常被母亲华静抱在怀里,一字一句地跟着念:“This is a book.How are you......”

正是受母亲的启蒙,在那个闭塞落后的年代,袁隆平小小年纪就会说英语。

袁隆平父母

后来上学,袁隆平英语都不用怎么复习,就能轻松考得高分,因为从小有基础。

懂英语还有个好处,就是方便他查阅各种外国先进的书籍资料,接触最新的科研方向,为往后的研究打下坚实的基础。

他曾说过:“无法想象,没有您(母亲)的英语启蒙,在一片闭塞中,我怎么能够阅读世界上最先进的科学文献,用超越那个时代的视野,去寻访遗传学大师孟德尔和摩尔根?”

华静对孩子最好的教育,不是给丰厚的物质生活,而是培养他们富足的精神世界。

袁隆平从小就对土地有一种神圣的敬意,因为母亲华静时常教导他:

我们吃的粮食是黄土地里长出来的,我们穿的衣服是用从黄土地上收获的棉花织成的布做的......土地是生命之源。

1936年,袁隆平被送到汉口最好的小学读书。

小学一年级的时候,学校组织了一次郊游,让孩子们到附近一个企业家办的园艺场参观。

那是6月时节,树上挂满了红红的桃子、晶莹剔透的葡萄。

这丰收的一幕,在小小的袁隆平心里,美好得像一场梦境,让他产生了“学农好好”的想法。

小时候夜晚降临,袁隆平总会痴痴地遥望星空,因为母亲曾告诉他:

“每当天上有星星陨落,地上便有一位有名望的人物死去了。惟有在银河两旁勤于耕作的牛郎星和勤于编织的织女星永不陨落。”

这位贤淑的母亲擅长将她那渊博的知识化成一个又一个美好的故事,又用这些故事来滋养孩子们。

袁隆平就非常喜欢母亲给他讲过的一个“胖狐狸吃鸡”的小故事:

“有一只胖胖的狐狸正在觅食,听见一群雏鸡唧唧喳喳地叫着。

馋涎欲滴的狐狸着急吃鸡,便四处寻找进口。

终于,它发现了一个小洞。

可是洞口太小了,它那肥胖的身躯无法进入。

于是,这只狐狸便绝食5天,饿瘦了自己的身躯,终于穿过了那个小洞,贪婪地吃光了小院的雏鸡。

这时,它发现自己吃饱的大肚皮无法钻出那个小洞了。

无奈,它又绝食5天,再次饿瘦了身躯。结果,回到院墙外的狐狸,依旧是原来那只狐狸。”

这则小时候听过的童话故事,影响了袁隆平的一生。

他知道,这是母亲在教育他,做人要懂得节制自己的欲望。

而袁隆平也做到了。

在生活上,他勤俭节约了一辈子,日子过得艰苦朴素,一件50元的衣服穿了好几年都舍不得换。

他把全部精力都扑在农田里,从不在意任何奖项,一生更从未作过退休的打算。

在婚姻里,他宠爱了妻子一生,时常打电话给妻子报平安,每逢结婚纪念日或生日,都会记得买礼物和纪念品,仪式感满满,相濡以沫的感情让周围人羡慕。

袁隆平在口述自传中说:“母亲对我的教育影响了我一辈子,她总说,你要博爱,要诚实。她还说,一辈子专心做好一件事就足够了。”

华静从未要求袁隆平取得多大的成就,但她给予的无私的爱和智慧,指引着袁隆平一步步地成为爱国爱家的无双国士。

当袁隆平被周围的鲜花、掌声、荣誉淹没时,他心中一直留有一块心酸之地,那是属于默默付出、却无人知晓的母亲华静。

在80岁生日晚会上,袁隆平朗读了自己写给逝世母亲的一封信。在信中,他细数了自己对母亲的遗憾、感激、愧疚和深深的思念。

1957,袁隆平从重庆的大学分配到偏远的小山村安江,华静从地图上找到这个偏远的角落,叹息着对他说:“孩子,你到那儿,是要吃苦的呀......”

一辈子生活在城市的大家闺秀华静,为了帮袁隆平带小孩,70岁还奔波来到安江吃苦受累。

然而,忙碌于事业的袁隆平很少有时间陪伴她,甚至没能见到华静的最后一面。

1989年,华静在安江病危,那时袁隆平正在长沙参加一个会议,因为他是召集人不能走开,只能着急地在开会中每两小时打一次电话回去问病情。

会一结束,他马上往家赶,可在路上便接到母亲去世的消息。

一赶到安江农校,袁隆平就从车上跳下,扑在母亲身上大哭,痛惜着捶打胸口。

世人对袁隆平千百般赞美,只有他自己心里明白,他获得的成绩最应该归功于母亲。

他对得起所有人,唯独对母亲有数不清的亏欠和遗憾。

那双曾经孜孜不倦地推着摇篮的手,推动了一代伟人的诞生。

华静,这位几乎被遗忘的伟大母亲,影响了袁隆平的一生。

可见,最好的教育来自于父母。

有什么样的父母,就有什么样的孩子。

真正的名门贵族,不是万贯家财挥金如土,而是向内寻求精神的富足,做利国利民的“大我”。

在给母亲的信的最后,袁隆平深情地写道:

他们说,我用一粒种子改变了世界。

我知道,这粒种子,是妈妈您在我幼年时种下的!

妈妈,稻子熟了,我想您了!

如今,91岁高龄的袁隆平追随着母亲华静的脚步离开了,举国悲痛。

但从另一个角度来看,我们或许能找到一丝安慰:

那就是,和母亲分离32年的袁隆平,终于可以和妈妈在天上团聚了,终于有足够的时间好好陪伴妈妈了。

来源于:旺旺屋

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/21062.html