Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

《圆桌派》视频截图

她倒是一点没有遮遮掩掩,于是网友也非常干脆利落开骂:“low”“你这说的是个啥”以及蒋方舟的固定匹配弹幕:“她怎么还在啊!!”

“她怎么还在啊!”这个句式可以不限场景无限次的运用在蒋方舟身上,一年多以前,她的最新文集《东京一年》出版,有人说:她怎么还在写啊!

很多人对于蒋方舟最初的记忆就是从“写”开始的,上小学那会,蒋方舟这三个字总是以一种“天才”的形式被反复提及——7岁开始写作,9岁写出了第一本散文集…

蒋方舟,图源蒋方舟微博

张爱玲说:女人出名要趁早,于是许多年后,她的小迷妹蒋方舟便身体力行向大家展示了何为“趁早”。但要是从根源说起来,或许蒋母尚爱兰才是张爱玲女士的铁杆粉丝——毕竟当年蒋方舟写作的第一笔,是被她硬生生“逼”着写下的。

7岁,对于绝大部分小学生来说,正是上房揭瓦下水摸鱼的年纪,而多数父母们对于孩子最大的期望就是:别闯祸,当然如果能好好在书桌前坐上几分钟,认真写上几笔拼音或是算上几个算术,那便是烧了高香再好不过了。

蒋方舟的7岁不一样,妈妈是个作家,爸爸是个铁路乘警,两夫妻一颗望女成凤的心啊,每天“扑通扑通”跳的比蒋方舟的个子还要高。

“每个小学生在小学毕业之前必须写一本书,否则就会被警察抓走,这是最新‘法律 ’”听到妈妈这么说,蒋方舟惊恐了,更要命的是,边上的爸爸还应和了起来“对对,没错”,然后随手掏出一副手铐,装作要往她手上铐去。

冰冰凉的手铐还没触到皮肤,蒋方舟已经被吓得嚎啕大哭了起来,“我写还不行吗”,忙不迭的拿起笔,一笔一划的写下了第一篇文章,600多个字,写了8个小时。大字还不识几个,遇到有些生僻难写的,就只能用拼音代替,或是从厚厚的新华字典里翻出来一笔一划的跟着写。

幼年蒋方舟,图源蒋方舟微博

眼泪鼻涕交织,蒋方舟开始了她“写”的旅程,也给她冠上了长达20多年的“天才”之称,在她并不自知的情况下——试想一下,一个9岁的小孩子,因为妈妈的督促,一边查字典一边零零碎碎的挤下每天的所思所想,心智都尚未发育成熟的她又怎么会知道自己写得到底怎么样?

等到她反应过来的时候,这本懵懵懂懂写下的散文集已被湖南省教委列为中小学生素质教育读本大范围的推行了,而自己也已经被强行放在了舞台中央。

“必须得担得起天才少女这个名头”,但心里也会有一个角落在隐约自问:我真的可以吗?

随着年纪越来越大,这种自问的声音越来越响,“天才”的名头开始压得她寸步难行。蒋方舟曾在知乎上回答过一个问题:少年成名是一种什么感觉?“觉得有人鞭抽棒打地在后面催促自己,或是有无数双眼睛在盯着自己的人生进展,不怀好意地”。

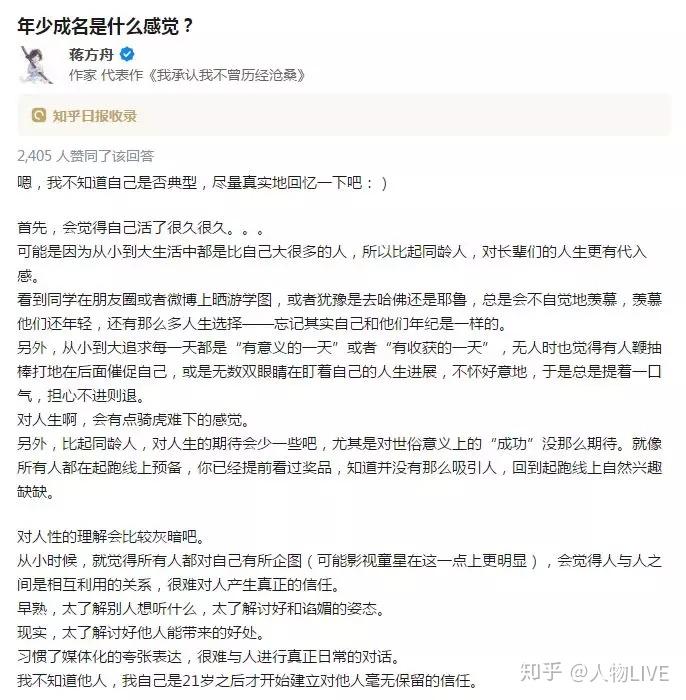

蒋方舟知乎回答

“出名要趁早”的“副作用”,就是从小到大,每一步的人生过程都被人们审视,任何一点不足都会被放大千万倍,总会有人揪着你的不足然后不屑得说“盛名之下,其实难符”。

从第一本书《打开天窗》开始,蒋方舟的每一步都被人盯着在走,一年后,第二本散文集《正在发育》出版,批评的声音越来越多“也就这样”,“一个还没发育的小学生写发育真是笑话”。

上中学那年,学校给她配了一个带电脑的宿舍,有人开始说她“搞特殊”;三年后清华破格录取,批判声越来越响,上到文坛公知,下到初高中校园,到处都有人在讨论“清华是不是疯了”。

那一年蒋方舟19岁,已经能明白自己到底是个什么水平了——天分,有,但是距离天才这个在云端上的称谓似乎又有点太遥远。她开始害怕在多年之后,自己会变成“古有伤仲永,今有伤方舟”的例子,于是只能靠后天勤勉来够上这个称谓,“总是提着一口气,担心不进则退”。

2008年9月,蒋方舟背着个巨大的书包走进全国最高学府,个儿不算高挑,容貌也长得算不上倾国倾城,一路上听到了无数人说“啊,原来你就是蒋方舟啊!”

语气里的失望和轻蔑明晃晃的摆在眼前,蒋方舟开始越来越害怕,害怕被人认出这个“又胖又黑,皮肤粗糙,脸还特别大”(以上概括源于蒋方舟对自己的总结:‘少女的四大悲哀 ’)的女孩子就是那个“才女作家”,她说自古以来,长得美的,才有资格被人以“才女”相称。

而相较于外貌而言,更让她惊慌的是自己越来越不擅长写作了。

这个清华大学新闻与传播学院的大一新生,一入学便收到了来自《新周刊》的聘书,别的同学还在稀里糊涂的上第一堂职业生涯规划课时,她已经是《新周刊》的特聘记者了,蒋方舟的父亲跟她说“有几个年轻人有这样的机遇,你要珍惜。”

蒋方舟却觉得惶恐:琐碎的应付越来越多,耐得住寂寞的沉浸越来越少,甚至连自己笔下的文字都已经无法把控。出生于80年代末的写作者,一边想要肩住批判的闸门,一边却找不到自己需要提笔攻击的对象,所知道的越多,反而越无从下手,因为真相总是复杂而多面的,她无法给微博上这个“水深火热的社会”下一个简单直白的定义。

当一个写作者纯粹为了写而写,为了批判而批判,这些看似力透纸背的战斗檄文,并不显得英勇,反而呈现出了一种尴尬的姿势。

和她同期的那些作者们纷纷转行,韩寒成了导演拍起了电影做起了编剧,郭敬明做起了生意。

蒋方舟想了想觉得还是算了吧,写了20多年了,突然转行去做别的可能也并不适合自己,那还是继续将就着写吧。

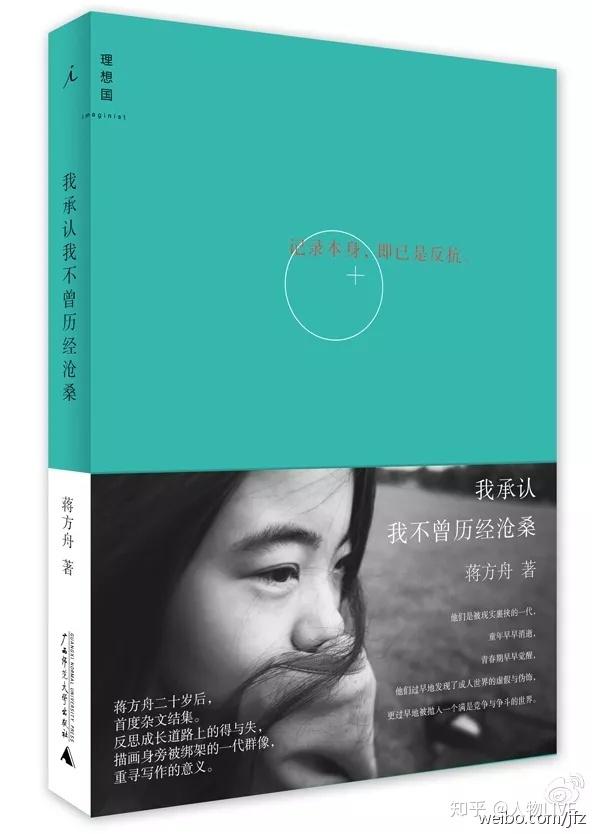

她把“识其时,行其运,知其命,守其位”作为勉励,正视自己作为写作者而言所处的位置:不是天才,只能勤勉。2013年,蒋方舟坦坦荡荡对大众说“我承认我不曾历经沧桑”。

这收录了她从大学开始的散文集出版后,蒋方舟去豆瓣看了看评论“你9岁出书,9岁是天才,15岁是才女,25岁就是普通人了。”她说“我心里松了一口气,有种如释重负的感觉。”

从小背在身上那对名为“天才梦”的驼峰,终于掉了一只下来。

第二只驼峰三年后掉在了东京,2016年,因为一次学术交流,蒋方舟在东京生活了一年。语言不通,生活习性不通,有关“天才”的一切议论和批判都被距离强行隔离开来,而周遭的一切也因为难懂的日语被自动屏蔽。

有一点被迫性质的,蒋方舟的生活里就只剩下了她自己一个人,也由此,她终于“从被动加速的跑步机上走了下来,可以去观察和思考。”

回来后,她以一种宣告般的形式,将自己在日本的日记整理出版,撰稿人李二评论说:“〈东京一年〉讲述了一个不再年轻的少女天才和没有作品的青年作家如何面对、打磨平生第一个也是最出名的作品:她自己。”

豆瓣的评价却非常两极,有人嗤之以鼻:“没了蒋方舟的光环这本日记啥都不是”;也有人极爱“看到了蒋方舟的真诚”,“从书里找到了和自己相似的灵魂”。

焦虑的,忐忑的,唯恐被潮水覆盖的渺小灵魂。

17年的“3.8”节,为了烘托气氛,《圆桌派》找来了另一位著名的“才女”徐静蕾,在40多岁的徐静蕾的边上,28岁的蒋方舟被“虐”的体无完肤——她问徐静蕾是否会介意“才女”这个定义,徐静蕾呵呵一笑表示:爱怎么看怎么看,老娘不在乎。

于是弹幕上就又是成片成片的“蒋方舟low”,“蒋方舟格局小”,“蒋方舟没气质”……第二天,徐静蕾俨然成了新时代女性精神的最佳代名词,而蒋方舟的名字则再一次被负面化提及,这一次,她除了是个“没有作品的仲永”之外,还是个“恨嫁的男权遗毒患者”。

《圆桌派》节目截图

节目里,42岁的老徐始终不能理解年纪轻轻的小蒋到底在慌什么,就像每一个天之骄子不会明白那些讨好型人格“患者”到底在焦虑什么。

但我们应该懂。

不是每个人都能活得像马家辉和徐静蕾一样洒脱,他们云淡风轻的笑容背后,是经历了风雨沧桑的沉淀,是对于脚下这片大地了然于胸的骄傲。这种骄傲是大部分年轻人可望而不可及的,生于80,90年代的这一辈人,更多的是被时代裹挟着跌跌撞撞的往前。

《圆桌派》节目截图

小的时候背上了父母那一辈尚未实现的梦想,他们希望我们去替他们出人头地,于是我们总是试图低头在自己身上找一些可以发光的点,总想着要成为某一个领域的“天才”。

用蒋方舟在《审判童年》里的一句话来说,“所有的天才儿童都是对成人世界的一场献媚”,而当献媚过后,却悲哀的发现,真实世界中哪有那么七七八八的“天才”啊,不过都是同一片海域下跟着洋流走的海龟而已。于是有人迅速的接受了自己这种“泯然众人”的宿命,安安分分的做个普通人,或许也会再寄希望于下一代。

也有人,硬着脖子不愿意妥协,于是对着眼下越来越不受控的现实疯狂的焦虑起来:我是不是已经被扫进了历史的垃圾堆,我是不是已经被这个时代淘汰了,为什么别人能领先我这么多?

《圆桌派》节目截图

蒋方舟做的,不过就是把这些焦虑和不安开诚布公,然后用这样一种直白的形式,打了很多人一个响亮的耳光而已。那么,与其恼羞成怒的去攻击这个揭开了遮羞布的人,不妨去看看她在“散发焦虑”的同时又在做些什么——

16年,她跑去人大写作班,这个已经出了十几本书的作者,重新回到教室里学习起了写作。

去年年底,蒋方舟在微博上直播,镜头里的她依旧有些紧张和害羞,手足无措的时候会不由之主的撩一撩自己的头发,在聊起写作的时候又会显得有些兴奋。她说自己每天8点起床开始写,写到下午6点,她说很多人不相信她能起得那么早,但是这种“老年人”的作息她已经保持很久了。

在课上,讲台上的是她的老师阎连科,图源蒋方舟微博

她一直在被人诟病,却也一直在朝着自己目标值的方向前进,会害怕和惶恐,却始终没有停下来过。

于她而言,人生的主轴就是写作,只要主轴在那,副轴拐哪儿都无所谓。焦虑不是放弃的借口,于她,于我们,都是如此。

参考资料:

蒋方舟《谣言的特点》

蒋方舟《我承认我不曾历经沧桑》

蒋方舟《东京一年》

优酷 《圆桌派》

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/29408.html