Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

原标题:古代“高考”趣闻:外貌真会影响成绩?作弊方式一只手数不过来

我国古代的“高考”,大致可以分为两个阶段,第一个阶段是以“察举制”为主的“素(chu)质(shen)选拔”阶段,第二个阶段,是以“科举制”为主的“应试选拔”阶段,虽然历朝的科举制度各有特色,但基本上跑不出这两种方式。因为第二种方式,是第一种形式的革新,因此就严肃性来说,第二种为国选士的方法要更为严肃。

不过在严肃的古代“高考”中,也存在一些很有趣的事,今天咱们就来聊一聊。

古代“高考”颜值很重要?

大家对古代“以貌取人”的案例估计并不生,像大家耳熟能详的捉鬼天师钟馗,就是因为长相十分不英俊,以至于面试他的皇帝很厌恶,以至于钟馗当庭碰死,随后成了民间的捉鬼天师。这个流传很广的故事,虽然不是真的(钟馗这个人应该是有的,但是事迹肯定也是神话了),但也反映出了古代取士的一些隐性规则。

因为除了钟馗之外,历史上还有很多以貌取人的例子,比如清朝著名的“大挑”制度,据《清代科举考试实录》等资料记载,清朝时对于已经获得了举人身份,但又没有进一步考中官职的人,会有一个“以貌选官”的机会,这个机会被称为“大挑”,实际执行时,由相关官员,根据“同田贯日气甲由申”(这八字未见于正史)八字真言,去选拔或罢黜这些举人。

不过这种主观性很强的选士方式,骆驼认为这里面除了一些封建迷信的等因素之外,其实还有很多不方便明说的原因。比如《宋史》等书记载,宋真宗年间,曾有一位江西考生和山东考生笔试成绩差不多,在面试时,宋真宗因为山东考生“仪状秀伟,举止端重”,就把山东考生选为了状元。

你要是单看这个故事,好像当时真有“以貌取人”的嫌疑,但是在相关记载中,当时的主考官寇准曾说过这么一句话:“南方下国人,不宜冠多士”,由此可见,“以貌取人”的背后应该更多的是政治上的考量。据有关资料记载,宋朝时有位叫方梦魁的人,他虽然右脚跛,左眼瞎,但依然被选为了状元。由此可见,相貌其实并不是古代“高考”选士的重要环节,要不然清朝不会“大挑”,也不会从常年考不中的人中去矮子里面拔将军。

古代“高考”如何去作弊

从表面来看,古代的科举考试好像非常的严苛,比如古代的出名的“秋闱”,“秋闱”一般情况下特指江南地区举办的乡试,因为考试时间一般都在秋季,因而得名。不过这个充满诗意的考试名称,几乎是每一个参考者的噩梦。

因为这场乡试共分为三场考试,每场考试的时间是三天三夜,加上中途换场,考生实际参考时间大约是七天七夜外加两个白天。而且当时的考试为了防止作弊,是不允许随意进出的,因此考完一场试之后,想要出去吃顿好的,或者后找个环境舒适的地方休息一下是完全不可能的。

一般情况下,在考试的这几天里,吃喝拉撒睡都只能在自己的小房间(江南的秋天温度也不低,因此不要妄想带可口的食物,只能带一些耐存储的干粮,口味就不用了考虑了),而且为了防止作弊,考试一开始,各个房间及通道的门都会被锁上,直至考试结束才能打开,就是里面失火也不会有人去打开房门,因此在历代的考试中,因为疾病等原因离世的事情,也时常会发生。

看到这里大家可能会问,这么严谨的考试纪律,也会有人妄图作弊吗?答案是,不光有,花样还很多,多到一只手都数不过来。

在考试之前,感觉以自己的水平不可能考过,家里有权或者有钱的考生,可以提前买通考官,然后找一个学识比较好的枪手,等到考试的时候,替自己进去考试。或者根据各地考试的难易程度,以及录取人数的差别,花钱买个合适的籍贯,然后去录取率比较高的地方参考。

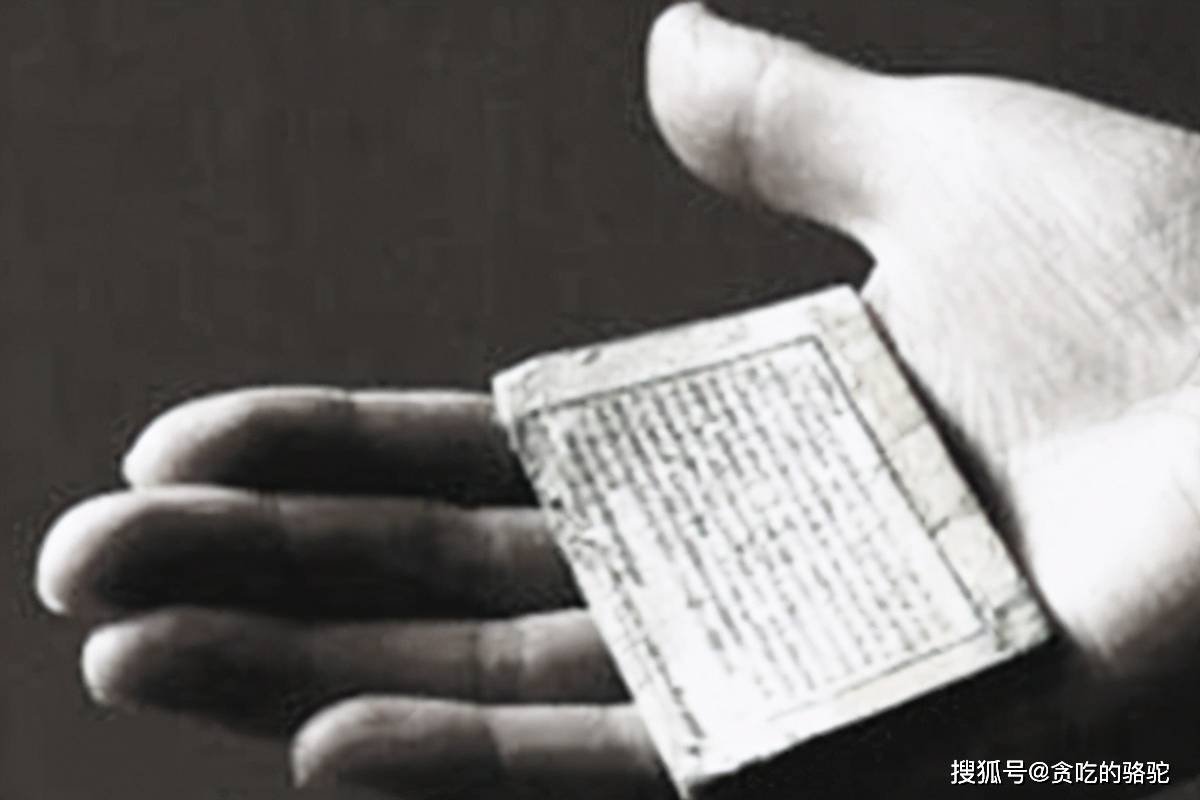

如果找不到枪手,但依然有门路,或者自认为自己有“一技之长”的人,也可以通过提前买试题,整理好答案,或者把考试重点记载“小抄”,然后夹带进考场作弊。据一些野史记载,有人曾经把小炒夹带在干粮、蜡烛、身体等各种可以藏匿“小炒”的地方,然后带进考场。

而在考试进行中,作弊的方式也是五花八门。如果已经买通了监考人员,那么在考试的过程中,可以利用监考人员传递考试答案,当然,这样做的前提,是在考场中或考场外,要准备一个枪手。或者几个人组建成联盟,有人专攻诗词,有人专攻经义,有人专攻策论,考试时,谁擅长什么就做什么,然后互相传答案。

等到考试结束以后,依然可以继续作弊,比如提前买通了改卷的考官,在考试时,可以在试卷上作上各种记号,然后等誊卷、改卷时,相关人员就会“酌情处理”。甚至也要人,可以把不会的空下来,然后等到誊卷、改卷时,由买通的人员再“查缺补漏”。

成绩下来之后,如果想作弊,依然还有办法,那就是冒名顶替,在考试时他完全不用参与,等到考试成绩下来之后,他只要花钱把路都打通,然后自己“改名换姓”就行。

不过值得注意的是,古代“高考”虽然作弊的方式有很多,但是相应的处罚力度也不小,所以等闲的人是轻易不敢作弊的。

上述的作弊方式,只是古代“高考”作弊的冰山一角,而上述的内容,也只是古代“高考”趣闻中的沧海一粟,骆驼在这里亦是抛砖引玉,欢迎知道相关信息的大神,可以留言交流。

最后,祝需要考试的所有人,都能在不作弊的情况下,心想事成!

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/32125.html