Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

原标题:蒋方舟一句话刺痛无数人:“中国式父母”的悲哀?

最近发现一部拍摄于12年前的纪录片——《父亲》,朴实的真实故事,却呈现了教育上很多深刻的教训。

《父亲》由李军虎导演拍摄于2007年,片中记录了典型的“中国式父亲”韩培印的故事。

韩培印一家四口住在山坡上的土房子里,四亩地种出一家人一年的口粮。

儿子韩胜利考上西安一所大学,却付不起六七千元学费。父亲韩培印卖掉家里所有粮食,甚至连牛都卖了,却也只能凑出3000元。

儿子想要打工,韩培印不同意,表示“会想尽一切办法把钱凑够”。最终向亲戚朋友借遍了钱,才凑齐儿子的学费。

为了供应儿子每月生活费,韩培印决定和儿子一起去西安。儿子上大学,他当农民工。

韩培印每天站在拆迁的废墟上,一榔头一榔头地把一间间房屋,慢慢砸成瓦砾。甩开膀子,用铁铲一下下地,把瓦砾铲到比自己还高的卡车拖斗里。

这样辛苦的劳力付出,最终也只换来每月400元的收入。

除了自己150元的伙食费,每月给儿子200元生活费后,所剩无几。经常需要向工友借钱,一百块,二三十块,十块钱也行。

每借一笔,韩培印就会在小本子记上名字和钱数,还了钱再划掉。小本子上密密麻麻,大小账都有。

辛苦四年后,终于盼得儿子毕业。以为儿子将“和燕子一样,要起飞了”,却不想性格内向的韩胜利,在招聘会上待2个小时,却一句话也没说。

儿子跑遍所有招聘会,也没能找到好一点的工作。最终在青海领着一个月600块钱的工资,做着野外铺通讯光缆的工作,赚的没有父亲多。

读书欠下的2万债务,依旧需要韩培印在西安打工偿还。

韩培印的遭遇让人唏嘘,辛苦一辈子,砸锅卖铁供儿子上学,到头来,还是过着依旧贫穷的日子。

我相信这绝不是个例,韩培印只是被镜头记录下来的一个“中国式父亲”典型。镜头之下,透过韩培印,传递出的不只是一个贫穷家庭的故事,更是一个“家庭教育如何影响后代”的真实故事。

不得不说,没有父亲的坚持和努力,没有卖牛卖粮,上西安当劳工,从牙缝里抠出钱来,韩胜利上不了大学。这样为儿子付出的父亲,诚然是勇敢的,无私的,值得感恩的。

但,每件事情都存在两面性,父亲的爱,在镜头下一一记录,同样,这也是毁掉儿子一生的根源之一。

1

以爱之名的自我满足

韩胜利考上大学,家里却没钱供学,他提出“出去打工”,韩培印不同意,“会想尽一切办法凑到钱”。

考上大学,是全村的荣耀,也是韩培印在村里的颜面。辛苦一辈子,除了自己值得骄傲的会识字会写对联,剩下的,就是家里出了个大学生。

不让儿子上大学,显然家里的这份荣誉就断送了,自己也会背负“没能力父亲”的指责。因此,就算清楚家庭条件不允许,韩培印也坚持供儿子上学,不然就变成“儿子是因为老子没能力才上不了学”。

韩培印对儿子说,“你要好好学习,学一技之长,不能再回去种田。做出一个有知识的样子来,不能像爸爸一样,打工。”

韩培印的人生遗憾,大概就是知识不够,只能做苦力赚钱。他的愿望应该包含成为知识分子,坐在有空调的办公室上班,而他也将这样的愿望,嫁接到儿子的人生中,希望儿子替父亲完成心愿。

站在儿子韩胜利的角度,性格内向,乖顺,为了减轻父亲的压力,放下自尊心,在校园捡塑料瓶,他想留在这座城市,但又对未来充满迷茫。

父亲的话,表面上看,无可厚非,甚至充满鼓励,实质上,却成为儿子心口上无形的压力,甚至是一把刀,一刀刀地剐着他的心。

大多数家长,总会不自禁陷入一个教育陷阱:替孩子选择家长认为正确的道路,并且灌输“只有这样做你才有出息,才是成熟的表现”的思想。简言之,“你要听话,我是为你好”。

蒋方舟曾在《圆桌派》里说:

“很多人原生家庭有问题,本质是因为权利结构。

因为在你小的时候,家长是一个比你更强大更有权威,你必须去服从的这么一个存在。”

事实上,“为你好”有时只是父母以爱的名义,博取孩子的听话、顺从,让孩子满足自己的面子,替父母实现梦想,弥补人生遗憾。

2

以“穷”击垮年轻人的心

纪录片里,韩培印时刻在强调一个“穷”字,顺带提醒儿子,不要忘记家里为了供他上学付出了多少。

“资料你少买点,不要买那么多。”

“在学校不要吃得太好,也不要吃得太差。”

“你每天平均都在二三十元的付出,你想,学费,头一年你就交了七千多。”

韩培印拼命供儿子上学,又希望儿子不要买太多资料,不得不说,两者存在矛盾。

每次父亲拿出笔记本,念着密密麻麻的借款信息,或者谈及没钱的话题,我都能看到在旁边的儿子,脸上写着不自信,不自在,眼神一直游离在父亲和本子上,紧张又无处释放。

他也许感到压力,却不能像父亲一样大声说出来,只能往喉咙吞,往心里咽。

“穷”是无可逃避的现实,也是需要解决和面对的。但赚钱不是一下子的事情,更不是嘴巴上喊喊就能实现的。

一味地向孩子强调缺钱,穷,只会把自己和孩子完全困在金钱的漩涡里,让孩子在生活中变得畏畏缩缩,不敢尝试可能性,不敢施展手脚。

“喊穷”就像一块沼泽地,让人越陷越深,不可自拔,最后走向自我覆灭。

网友常调侃:贫穷限制了我的想象。

从另一角度看,这句话,有他存在的道理。脑子里填满“穷”字的人,往往什么都不敢尝试,不敢想象,也就失去了很多机会。

不敢相信自己值得拥有更好,在思想上,早已将自己局限地定位在一个狭窄空间。

只强调贫穷,却不进行正确的走出贫穷的积极引导,让韩胜利只敢在一条路上走到底,即使面对困境,面对毕业后通讯行业失去原来大好行情的现状,也不敢有所改变。

3

“听话”喂养出的是“不独立”

纪录片中,儿子更像是依附于父亲的存在,没有独立的思想。

父亲不让打工,听从了。

父亲不让好好学习,听从了。

父亲不让上网,听从了。

关于扮演好“乖乖儿子”角色的一切,韩胜利都遵从。父亲给他打造了一个“踏实工作,团结同事,尊重领导”的世界观,而他几乎全盘接受。

听父亲的话,上大学。

听父亲的话,好好学习,不去兼职,转而想出在校园捡塑料瓶的法子。

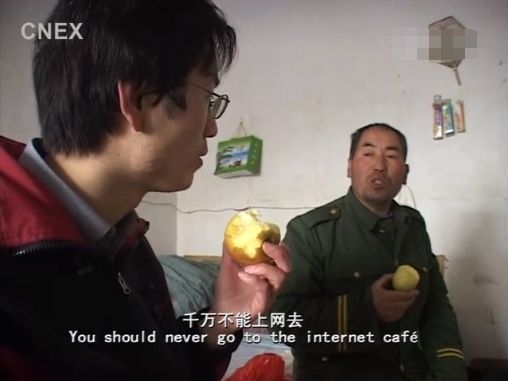

听父亲的话,不上网。

韩培印把韩胜利培养成乖孩子,或许在他眼中,儿子老实听话,是自己的骄傲,是为子女付出后收获的欣慰。但不可否认,他也是儿子不独立人格的造就者,是藏在儿子懦弱背后的推手。

有时,越听话越危险,因为失去了思考力。

“听话”的背后,藏着一个“不独立”的性格,而喂养这份性格的人,很大一部分来自于家长。

父母从不思考,孩子想要的是什么,什么才是适合孩子的。甚至根本想不到,这样培养出来的“乖乖”小孩,犹如傀儡,没有自主思想,没有创新精神,没有独自面对困境的能力。严重的,甚至会在一定时期出现叛逆情绪。

事实上,父母只能陪孩子走一段路,该放手时就要放手,不放手,只会成为阻碍孩子自由飞翔的罪魁祸首。

4

培养只会读书的孩子

全片中,感受最深的是韩培印和儿子老实肯干,努力生活,但眼界上的狭窄,决定了他们人生的道路走不宽,这也是他们摆脱不了贫穷的重要原因之一。

“作为自己来说,把娃教育好了,就是减轻社会负担,不能搞邪门歪道的事情。”

为了“把娃教育好”,韩培印杜绝儿子上网,“千万不能上网。报纸上登的多少娃迷恋网吧,最后都陷进去了”,直接导致儿子与社会信息的脱节,无法了解外面世界的变化,只想到在校园里捡塑料瓶,以减轻父亲的负担,也无法提前谋划毕业后的发展方向。

韩培印教育儿子,大学里要做的四件事:“一是英语,二是普通话,三是写字,四是把本专业读好。”

在韩培印的认知里,读书写字才有出息,英语是超前的代表,最后才是学好专业。

脚踏实地没错,好好学习也没错,错只错在,把这些当成唯一。

不难看出,韩培印有根深蒂固的思想:把书读好就行。他从不懂得教儿子学会变通,学会“眼看四方,耳听八方”,思考如何跟上时代发展。

韩培印眼界上的局限,也为儿子的人生设定了一个圈,只能也只敢在圈内发展。

假如韩胜利在毕业时发现通讯行业不如从前时,尝试转到一个朝阳行业,或者离开三线城市,去一线城市,进入一家还可以的公司,踏实做工程,随着时间和经验的累积,收入应该也会逐步提高。

这对比现实中在青海工作三年后,工资也只有1500元的他来说,已经算进步很多,日子肯定会更好。

5

韩胜利的发展带着父亲的影子,而父亲正是韩胜利的原生家庭的代表,是韩胜利人生轨道的重要推动者。

当然,以上也仅作为一种讨论。原生家庭对一个人的影响有多大,是毋庸置疑的,毕竟每个人接受的第一教育,几乎就是家庭教育。

但事实已成事实,说再多也无法改变过去,重点是,回到当下的生活。更何况,父母不是我们的唯一“来处”,成年的人生,该由自己负责。

当我们意识到问题的存在,第一反应不应该是埋怨或指责过去的人与事,那样只会让自己陷入思想与良心的死胡同,让自己的状况越来越低。

对自己最有利的做法是,吸取经验教训,从根源提升自己,通过小的改变,逐步走出原生家庭的影子,甚至是,在下一代的教育上,避免曾亲身经历的错误。

天使在线特别邀请大家的老朋友裔传林老师,从原生家庭方面着手,为你在自我成长路上扫除障碍,助力你看见真正的自己,成为更好的自己并进而支持到孩子的成长。

邀请你一起加入原生家庭成长营,成长真的可以让自己过上理想的生活!

?点击“阅读原文”,立即报名“21天原生家庭成长营”

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/35474.html