Copyright 2012-2021 今日看点 All rights reserved. 苏ICP备13052634号-10

声明: 本站部分内容来源网络,如果你是该内容的作者,并且不希望本站发布你的内容,请与我们联系

我们将在24小时内删除

友情链接: 网站地图

很多新手妈妈都听说过「疝气」。疝气是指某个器官或组织的一部分离开了它正常的位置,向身体肌肉等薄弱的部位突出、膨出,形成一个鼓起的肿块。常见有腹股沟斜疝、脐疝和上腹疝。

为什么宝宝会出现疝气,危险吗?在家如何护理?我们来一一解答。

宝宝为什么会出现疝气?

很多人误以为疝气是「气」,并不是,疝气是一种生理结构发育不全。

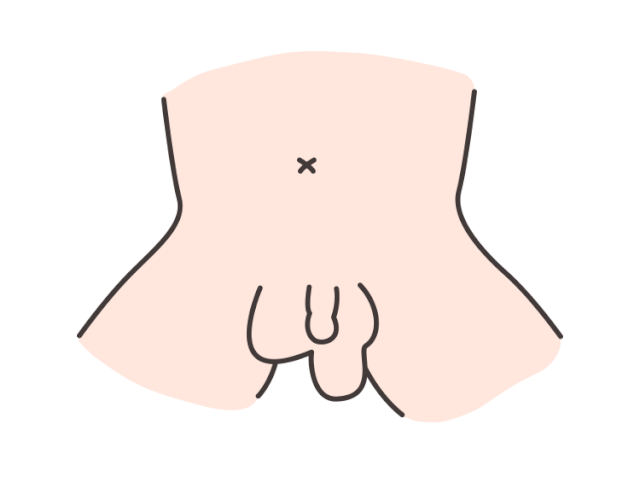

疝气在医学上常见的是腹股沟疝,大部分是腹股沟斜疝,好发于右侧,是一种先天性的鞘状突畸形。

具体来说,鞘状突是腹腔经由腹股沟(大腿与躯干相连部位)通向下方的管道。

在宝宝出生时,这个管道一般已经关闭了,如果出现持续开放的情况,就会导致肠子、卵巢等沿着缺口跑到腹股沟或者阴囊里,腹股沟或者阴囊就会鼓起一个包,这就是腹股沟斜疝。

值得家长注意的是,女宝宝也会存在腹股沟斜疝,男孩腹股沟疝的发病率是女孩的 3~4 倍。

在男宝宝中,突出物可伸入阴囊,即容纳睾丸的囊状结构;在女宝宝中,突出物可伸入外阴唇,即阴道口周围区域。

如果家长发现宝宝的腹股沟或者阴囊出现肿块,就要高度怀疑是不是有腹股沟斜疝,及时就医检查。

除此之外,有腹股沟斜疝的宝宝还会出现「间歇性腹股沟肿块」,也就是说,肿块有时候是凸出的(比如哭闹、大便、用力时),但宝宝安静平躺或者睡一觉以后肿物就会自行消失。

如何判断宝宝是不是得了疝气?

看外形

妈妈们可能会在为给宝宝洗澡、换衣服的时候,发现宝宝的肚脐凸起的肿物。

这个肿块通常为半球形或者圆柱状,表面皮肤没有红肿,摸起来软软的,宝宝也没有痛苦哭闹的表现。

看特点

脐疝最大的特点就是可复性,即宝宝哭闹、咳嗽、站立时包块变大,包块摸起来较平常坚实一些;宝宝在安静时或者家长用手按压时,这个肿块会变小甚至缩回肚子里面。

随着宝宝腹部肌肉发育,疝环闭合,脐疝自然就消失了。

对于疝环小于 1.5cm 的宝宝,80%~90%会自愈,因此可以观察等待宝宝自愈,具体情况如下:

● 如果疝环小于 1.5 cm(有些地方以 2 cm 为标准)。可以观察到 4 岁,如果还没有闭合,就手术处理;

● 如果疝环大于 1.5 cm(有些地方以 2 cm 为标准),到 2 岁时还这么大,手术咨询。

脐疝发生嵌顿的可能性很小,但是万一发生了,就是急症——这个时候宝宝的脐部肿块增大,质地变硬,局部皮肤红肿,宝宝由于疼痛哭闹不安难以安抚,并且触碰时疼痛明显。

这种情况需要在 24 小时内手术治疗,及时解除嵌顿。否则肠管卡在疝环处,导致肠子缺血,时间久了就会坏死,甚至有生命危险。

宝宝有疝气怎么治疗?

如果宝宝确诊了是疝气,一般有两种情况,治疗方案也不相同。

腹股沟斜疝出现后又消退

这种属于普通的腹股沟斜疝,主要症状是宝宝哭闹或者用力时,腹股沟区域出现肿块,休息时则消退,宝宝还可能出现烦躁和食欲不佳。

这种肿块可以消失的情况对宝宝来说影响不是很大。日常生活中避免宝宝经常哭吵和剧烈运动,以免肿物经常突出。

但是,普通的斜疝也可能随时变成更严重的情况——凸起来就不会消退了,医学上称之为嵌顿。这就相当于一颗「定时炸弹」,因此也建议手术。

腹股沟斜疝嵌顿,无法消退

此时疝块摸起来质地坚硬,宝宝还会出现剧烈哭闹、呕吐、腹部肿胀、突出区域变红或变蓝的情况。

嵌顿属于急症,长时间嵌顿会导致疝内的肠管缺血坏死,因此家长一旦发现,就要立即带宝宝就诊,尽快手术。

考虑到嵌顿的后果严重,而且腹股沟斜疝很少会自愈,因此,通常建议确诊之后立马手术。

宝宝有脐疝,日常应该如何护理?

绝大部分的脐疝不会对宝宝造成伤害。日常的护理最主要是保持局部的干净卫生,同时还要注意以下情况:

不要使用各种产品按压脐疝

有的妈妈希望宝宝的脐疝变小一些,可能会采用一些偏方来治疗脐疝,例如拿胶带粘贴或者拿纱布压迫;用硬币、扣子等压迫脐部;甚至花钱买各种疝气带之类的产品。

以上这些做法不仅不能帮助脐疝恢复,还可能因为局部压力,导致皮肤破溃感染或者出现接触性皮炎。

尽量避免宝宝便秘

刚开始添加辅食的小宝宝是功能性便秘的高发期,因为便秘时排便困难,导致腹压增加,从而导致脐疝反复突出。

因此,对于有脐疝的宝宝,建议家长在宝宝便秘时,及时使用开塞露帮助宝宝通便。

同时,还要注意日常饮食结构均衡,多吃蔬菜、水果等含纤维素多的食物,减少便秘情况的发生。

及时治疗和缓解咳嗽

一般来说,宝宝在咳嗽的时候腹部压力增加,也会导致脐疝变大。因此,有脐疝的宝宝需格外注意避免感冒发烧引起的咳嗽,同时注意尽量不要吸入二手烟。

哭闹时及时安抚

宝宝哭闹时,妈妈们要及时的安抚,这样子能够减少腹压增加的时间,有助于脐疝环的闭合。

标签组:

本文来源:https://www.kandian5.com/articles/147482.html